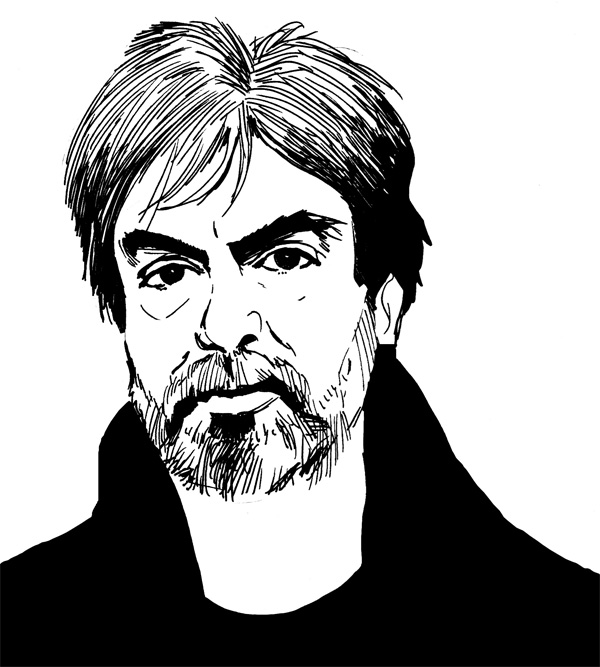

Por Sandino Nuñez, traduzido por Daniel Fabre.

Sandino Andres Nuñez é um importante filósofo e escritor latino-americano, pouco conhecido no Brasil. Especializado em epistemologia e filosofia da ciência pela Universidad de la Republica, o autor investiga a possibilidade de crítica da cultura contemporânea, identificando nela o caráter a-simbólico do capitalismo tardio. Busca ainda revitalizar a teoria do sujeito e a psicanálise, colocando a subjetividade como uma ferramenta da socialização política.

Abaixo publicamos a segunda parte do artigo Capital sem Capitalismo, em que Sandino debate como o capitalismo contemporâneo parece ter se ancorado no fetichismo e não na ideologia. Hoje, a era do sujeito parece ser a pré-história do capitalismo: a era do autômato econômico apenas começou.

Para ler a primeira parte clique aqui.

3.

É o momento de dar um passo a mais. O fetichismo da mercadoria e o fetichismo do capital indicariam o momento universal abstrato do capitalismo: o momento no qual se obtura qualquer possibilidade de ver em nossas vidas, determinadas pelo modo de produção capitalista, algo distinto da mera econômica abstrata com sua estrutura e suas leis objetivas. Esse é nosso primeiro modo imediato de experimentar o capitalismo e também o último. Na famosa frase do começo do Das Kapital Marx observa:

A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista se apresenta como [erscheint als] um “enorme acúmulo de mercadorias”, e a mercadoria individual [se apresenta] como sua forma elementar. Nossa investigação, por conseguinte, se inicia com a análise da mercadoria. [as itálicas são minhas – SN]

O ponto, que é o ponto de partida d’O Capital (e do capital), é verdadeiramente assombroso. Marx estabelece sua investigação como uma análise do que se apresenta, é dizer, de uma aparência, de um brilho, uma emanação [schein]. Uma análise do aparente, uma análise espectral. Mas Marx não nos fala de um aparecer ou de um se apresentar que pode e deve ser dissolvido no plano do ser (através de uma descrição de suas formas objetivas, por exemplo) ou no da verdade (a “ilusão mercantil” como uma operação velada, por parte de um sujeito provido de intencionalidade ideológico-política, de um sentido verdadeiro oculto e secreto). Tampouco parece se tratar, linearmente, de uma renúncia fenomenológica postulando uma verdade ou uma realidade detrás do aparecer. A proposta é mais sutil e complexa: aqui o aparecer [erscheinung] da mercadoria é construtivo de seu próprio ser, a aparência ou a emanação (essa aparência, essa emanação) deve ser considerada como o essencial do objeto mercantil. Em outras palavras: a aparência é, precisamente, a mercadoria mesma na evidencia elementar, redonda e muda de sua objetividade. A própria objetividade pareceria ser o núcleo mesmo do problema, da ilusão. A chave é essa coincidência que é, simultaneamente, uma dissidência: a ilusão objetiva. Isto é, o fetichismo: uma aparência não ideológica (aparência como máscara a ser tirada ou atravessada) senão uma emanação objetiva (real) da mercadoria que é a mercadoria. A ilusão é o objeto e a objetividade mesma (a ilusão “objetivamente necessária”, disse Marx). Em outras palavras: saber ou entender que o objeto-mercadoria oculta e reifica a complexidade das relações sociais e o processo socialmente necessário para sua produção não ajuda grande coisa, já que a verdade primeira e última da mercadoria e do objeto não é senão essa ilusão prático-objetiva: o valor de troca (sua trocabilidade genérica, sua definição excludente a partir de um sistema funcional generalizado de equivalências: seu preço, mas também seu valor instrumental abstrato, seu valor tecnológico). A própria noção intuitiva ou formal de objeto (objeto como unidade elementar de todo conhecimento) parece profundamente endividada com as práticas de troca, mercantis ou instrumentais. Quando o Sujeito conhece objetos (ou feitos) objetiva suas próprias praticas e conhece suas próprias praticas objetivadas, as confirmando no horizonte mesmo de sua objetividade. Assim propõe Alfred Sohn-Rethel e o dramatiza Slavoj Zizek: o fetichismo da mercadoria é o inconsciente do Sujeito Transcendental,[4] “a forma-mercadoria articula de antemão a anatomia, o esqueleto do sujeito transcendental kantiano, a saber, a rede de categorias transcendentais que constituem o marco a priori do conhecimento ‘objetivo’ científico”.[5]

Como ir então contra uma ilusão que parece ser a própria objetividade-objetalidade do mundo e da vida, precisamente em um mundo para o qual toda garantia de conhecimento e verdade vem a se depositar na evidencia da realidade objetiva, do objeto? Como ir, por outro lado, contra uma ilusão que nos devolve objetivamente confirmada em cada pequeno ato cotidiano que executamos por e para viver no mundo (assinar um contrato de aluguel ou de trabalho, comprar um maço de cigarros, armar meu camelô nas imediações de um shopping center, conseguir alimento, comer)?

Entende-se que a lógica do fetichismo é inversa à do engano ideológico. Na segunda, um sentido enganoso ou ilusório vela o sentido verdadeiro da realidade (objetiva). Na primeira, uma objetividade fascinante (uma objetividade que se vive e se confirma na vida) impede que a realidade se ligue a algo como o sentido. Entendemos que a tríade semsentido (objetal)-sentido-verdade funciona quase como real-imaginário-simbólico, e que a brecha que opõe sentido a semsentido, ainda que possa parecer anterior, pressupõe a brecha entre sentido e verdade (é a mesma brecha que “opera duas vezes”), a admissão implícita de que se há sentido é porque há um sentido no sentido mesmo, o reconhecimento de uma pretensão de verdade que parece inerente ao próprio sentido e que o causa dano, impedindo sua plenitude. A desconcertante queda da barra, que ao antagonizar aparência e realidade estruturava o significante aparência/realidade, deixa um campo unificado, ilimitado e imanente: a realidade é substancial e a aparência ou ilusão também. A enorme máquina ou o enorme organismo do capital é real. Não tem outra lei que a da imanência fechada de seu próprio metabolismo pratico e tecnológico: o automatismo pulsional avassalador de segui vivendo, de crescer, se reproduzir, se expandir, acumular. [6]

4.

É o que parece ter sido o destino manifesto do capitalismo: fetichismo e não ideologia, objetos e não sujeito, mercado e não Estado. O sujeito parece pertencer a pré-história do capital, pelo menos na forma de um sujeito intencional capaz de engano e de justificações ideológicas e políticas de seus interesses (tal como poderíamos haver postulado e auferido de A Ideologia Alemã, de O 18 de Brumário ou do próprio Manifesto). Mas, ao mesmo tempo, de forma desconcertante, entendemos que nunca houve (se somos fieis à análise glacial da mercadoria n’O Capital). Entendemos, porque o capital parece ter entendido, que esse sujeito ideológico que nos interpelava também como sujeitos, que nos poria em uma teleologia ilusória, em uma história mítica e simbólica que organizava no sentido da vida da comunidade, já não é necessário. Esta ilusão de um sujeito capitalista capaz de criar sujeitos para o capitalismo (cidadãos, homens livres, sujeitos de direito, filhos de Deus) parece ter sido uma perda de tempo e uma fonte permanente de problemas para o próprio capital. Retirado de cena, em seu lugar fica o funcionamento indiferente e eterno da máquina global do capital: a economia, a vida mesma. Sem sujeito, não há senão uma incessante combinação azarada e mecânica de eventos reais, da qual provem uma multidão de objetos parciais positivos e heterogêneos como ricos, pobres, competição, troca, entradas, emprego ou desemprego, opinião publica, tecnologia, enfim. Uma fenomenologia radical, já sem fenômenos (já que não há fenômenos enquanto fenômenos, fenômenos para a consciência).

A retirada do sujeito é a retirada da ideologia: tanto como o mito que dá coesão e estrutura a totalidade imaginária da comunidade capitalista, quanto como repressão enquanto exercício de um poder “ideologicamente” legitimado, um poder que se exerce em nome de algo que não é poder, cujo exercício indica algo transcendente com relação a si mesmo (a lei, a razão, o bem comum, a necessidade, a justiça, etc.). E, contra o que podia ser arrazoado em algum momento, esta retirada, apesar de que deixa um sistema órfão de legitimidade, sem procedimentos externos de conservação e reprodução (a nível das relações de produção), não somente não tem tido como consequência o colapso ou a debilitação do sistema, senão o contrário. O artefato aparece mais homogeneamente blindado e inexpugnável na evidencia elementar e primitiva de seu próprio funcionamento, exibindo obscenamente sua avassaladora tecnologia: sua mecânica, sua pragmática, seu metabolismo. Não em formas subjetivadas e enganosas senão objetivadas e reais.

Isso é, em definitivo, o esplendor da máquina neoliberalismo-pós-neoliberalismo. Liberadas as forças econômicas espontâneas do corpo e da massa, sem ideologia ou repressão simbólica, o que ocorre não é a revelação “objetiva” da monstruosa verdade oculta do capitalismo frente ao qual mantemos uma posição política dissidente ou subversiva (o althusserianismo), nem tampouco a explosão dionisíaca das microsubversões parciais cuja generalização constituiria uma resposta coerente global ao poder e ao capitalismo (o foucaultiano). Nem a objetividade nas pessoas “desideologizadas”, nem as pequenas “máquinas desejantes” que emergem incessantemente tramam a forma de uma resposta anticapitalista coerente. A desterritorialização de massas e corpos com frequência parece um corolário da desterritorialização do capital: todos se desterritorializam e excedem seu canal para ir esvaziar no campo ilimitado, indeterminado e abstrato da economia e da vida. Ter liberado as forças econômicas do corpo e da massa foi uma forma astuta e cega de condenar o corpo e a massa a não ser senão forças econômicas, liberados de seus compromissos e responsabilidades simbólicas (assim temos definido corpo e massa, por outro lado, nesta axiomática). E independentemente dos dispositivos propriamente ideológicos que puderam haver intervindo nesta massiva naturalização do capitalismo, o que conta é o fechamento mesmo da naturalização sobre si mesma, que a faz resistente (ou imune) à crítica ideológica tradicional.

5.

Então o que ocorre, finalmente, não é outra coisa que o capital ele mesmo: a consagração opaca do real: do capital como o real. Um capital sem ideologia, sem símbolo, sem metáfora e sem linguagem. Ai, efetivamente, o homem não é senão um meio que o capital utiliza para gerar mais capital. E não é um meio especialmente bom. Como entretanto carrega os fantasmas residuais dos tempos obscuros, as vezes não é um bom condutor de capital: aparece cheio de escrúpulos ou preconceitos éticos, sente culpa ou arrependimento, se deprime, se acovarda ou não reage com a velocidade necessária para estar à altura da tecnologia vital do capital, esta carregado de energias obscuras ou negativas, não é o suficientemente empreendedor ou proativo. Estamos em tempos de um capital sem capitalismo. O fetichismo consagra a história como um autômato sem anão. Convém recordar aqui que o próprio Benjamin considera as guerras capitalistas (imperialistas) como “sublevações da técnica”.[7] As ficções pós-apocalípticas nas quais os rebeldes humanos resistem e lutam em um mundo tomado ditatorialmente pela tecnologia e pela megamáquina, como no Exterminador do Futuro ou Matrix, não são um exagero das condições da luta atual contra o capital: são uma espetacularização dessa luta, mas não um exagero. Se diria inclusive que eles estão melhor que nós. Os detalhes de humanidade rebelde que nos mostra o cinema, se bem que em desvantagem ou em condições de desigualdade, se definem e se organizam em um saber: ter entendido que há uma luta e um inimigo. Nós não alcançamos esse saber, esse despertar.

Massa, recordemos, é o nome que damos a esse grande corpo uniforme que dorme e sonha, é dizer, que vive, trabalha, troca, se comunica, se reproduz, etc. e que nessa “atividade passiva” consagra a pulsão natural da vida, que é a lógica automática da economia, a máquina do real. Daí a frase quase exortativa de Badiou, O despertar da história.[8] É óbvio que a frase “o despertar da história” pressupõe que a história esteve adormecida e que o princípio simbólico de realidade esteve ausente, ou que aquilo que esteve ordenando a vida coletiva até o despertar não é a história, que só funciona quando desperta, senão outra coisa. vivemos em uma espécie de história adormecida ou narcótica. Uma história zumbi. Gostaria de chamar “história natural” essa história narcótica: uma mecânica de eventos reais sem sujeito nem política. O “despertar da história” seria então uma sequencia que nos conduz da história natural para a história política (ou seja, para a História). A dificuldade aqui é que o corpo, o organismo ou a massa adormecidos sempre querem, em principio, seguir dormindo: não querem ser despertados. Essa é a lei da inércia da vida, do sonho, do jogo e do princípio do prazer, os motores zumbis da história natural: o corpo quer, por um momento eterno, seguir dormindo, ainda que quem o desperte tenha razões fundamentais para fazê-lo (a revolução é iminente, está incendiando nosso colchão, etc.). Então devemos entender que a história é menos um “estar desperto” que o ato mesmo de despertar que permite o antagonismo sonho/vigília. Um despertar simbólico que nos permite entender que até hoje havíamos estado adormecidos: ou seja, que nos permite saber que estamos despertos, uma frase modal que não se aplica ao sonho, já que, se seguirmos a sugestão lacaniana, a vigília, dialeticamente, não é senão consciência de ter sonhado. O resto que deve ser cuidado e defendido em qualquer pratica coletiva de mobilização ou protesto é precisamente sua potência para fazer despertar a história, para propor o antagonismo sonho/vigília ou sonho/realidade, para lhe introduzir uma linguagem e uma consciência para a vida (que é sonho, como se sabe). O corpo, quando desperta, se chama sujeito. A massa, quando desperta, se chama povo.

“O despertar da história” é, propriamente, para seguir a linha de Badiou, algo da ordem do acontecimento. Em qualquer levante ou manifestação coletiva haveria de ocorrer algo que não pode ser assimilado totalmente pela mecânica pratica da vida, das trocas, dos benefícios, dos corpos, dos dialetos, etc. Poder-se-ia dizer que haveria de ocorrer ali algo novo que seria radicalmente heterogêneo com relação a equação perfeita disso que Agamben chamou de nuda vida (e que aqui propusemos como a equação do capital de hoje). O problema desse “haveria de correr” e dessa “algo” é precisamente sua empiria: não podemos estar nunca seguros de que nessas ou naquelas manifestações, indignações ou multidões na rua o algo ocorreu ou de que isso que ocorreu seja esse algo. Agora bem: e se o algo é algo da ordem do conceito, é dizer é menos algo “que ocorre” (e não me compreenda mal: com isto não estou dizendo que não ocorra) que algo que se arrazoa, se declara, se defende e se sustenta contra outro algo? Não é novidade em absoluto o que estou dizendo e seguramente o próprio Badiou já o disse antes e melhor. E se o assunto, chegado ao momento, é menos o de vanguardear estrategicamente os descontentamentos (ordená-los, liderá-los, orientá-los, em direção a um objetivo “externo”), que o de retaguardeá-los (apontá-los, afirmá-los, organizá-los “internamente”) teórica e politicamente?

Haveria então um momento em que a mobilização não parece ser senão o protesto do corpo pelo ruído que o impede de dormir bem, e seu objetivo real não parece ser outro que ode fazer com que o corpo volte a dormir, a dormir melhor, a dormir mais profundamente. A mobilização parece então incapaz de escapar da mecânica de eventos da história natural – e ainda que o espírito lúcido ou desperto da história política pode ter estado muito próximo nem nos demos conta. Porque essa faísca popular, essa irrupção, essa explosão, serão, por outro lado, aproveitados sempre como mera energia calórica pela mídia, e serão devolvidos ao corpo como um resíduo espetacular (e não somente nas cronicas vermelhas senão também nas formas “sérias” do jornalismo e da opinião liberal). O assunto político muito mais cru e elementar é o de inscrever o protesto civil como um despertar para impedir sua tendência a não ser mais que uma contorção do corpo para dormir um pouco melhor.

Multidão nas ruas e desterritorialização civil permanente parecem ser o grande sintoma do mundo contemporâneo: há uma ligação estrutural entre o capitalismo ultraliberal urbano de mercado ilimitado (desterritorialização das mercadorias, de capital, de força de trabalho, de criatividade, etc.) e as desconformidades e protestos de rua (desterritorialização de pessoas com relação aos perímetros clássicos do Estado). Nunca antes, parece, houve tantos levantes, tantas concentrações, tantos protestos, tantas desconformidades: nunca antes houve uma reserva tão múltipla ou massiva pronta para se voltar às ruas. Não há razões para se entusiasmar a priori com a palavra “desterritorialização”; sobretudo porque a “desterritorialização” não deixa de sugerir um levante espontâneo e fulminante contra algo assim como um poder territorializante (no sentido de um poder que confina, classifica e fecha) de tipo estatal, quando o inimigo, o capitalismo neoliberal e pós-neoliberal, faz tempo que já desterritorializou seus negócios, seus regimes de circulação de mercadorias, dinheiro e pessoas, na forma mesma por excelência de toda “desterritorialização”: o mercado. Não há que se opor “territorialidade” do poder estatal à “desterritorialização” das energias, já que aí nos espera a “desterritorialização” neoliberal do mercado: há de se entender que a mecânica do poder do inimigo é a oscilação bipolar entre territorialização e desterritorialização, é dizer, a própria lógica do biopoder.

É bastante evidente então que boa parte das mobilizações existentes estejam estruturalmente condenadas a não germinar em nada de ordem política. Mas, entretanto, convocam, existem, excitam, conseguem adesões. E isso nos leva a propor a questão inversa: quantas mobilizações que tem grande potencial político se perdem porque a excitação da multidão, a mecânica pratica que reuniu ali todos esses corpos nesse corpo, a festa fascinante da desterritorialização, na rua ou nas redes, ou o espetáculo da massa desterritorializada na mídia, são mais nítidos (e mais fortes, em suma) que a potência política? Pois bem: essa potência política é o que devemos defender, e, se se quer assim, “construir” ou “ir construindo”, na retaguarda.

[4] Alfred Sohn-Rethel, Trabajo manual y trabajo intelectual, Editorial Viejo Topo, Bogotá, 1980.

[5] Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología, SXXI, Bs.As., 2003.

[6] Aqui é onde temos que situar a invalorável invenção de Foucault: o biopoder. O biopoder reside no automatismo inercial das forças produtivas e não nas contradições das relações de produção. O biopoder, rigorosamente, é esse automatismo. Mas isto não pode nos conduzir a esse ponto abstrato indeterminado em que o poder, como inimigo onímodo e onisciente, ocupa o lugar do capital como antagonista historicamente objetável e negável. Esse é o ponto notoriamente antifoucaultiano da razão, que quero sustentar aqui: a negação do poder não é poder (ainda que seja): inaugura uma lógica heterogênea em relação ao do poder, uma lógica política que seguramente espera sua vez para ser (auto)negada.

[7] Walter Benjamin. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Estética y política, Las Cuarenta, Bs.As., 2009.

[8] Alain Badiou. El despertar de la historia. Bs. As., Nueva Visión, 2012.

2 comentários em “Capital sem Capitalismo (Parte II)”