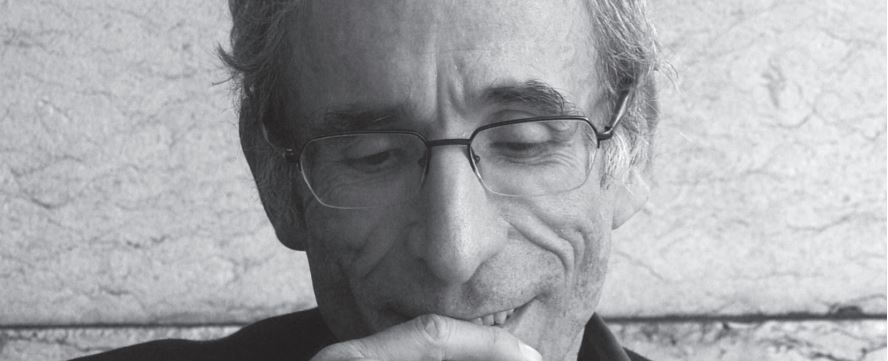

Por Daniel Bensaïd, via Libération, traduzido por Leonardo Silvério e Pedro Barbosa

Na edição de 27 de janeiro, o Libération publicou uma longa entrevista com o filósofo Alain Badiou, onde ele expressou seu ceticismo com relação ao lançamento do Novo Partido Anticapitalista [NPA] [1]. O filósofo Daniel Bensaïd respondeu aqui.

“E se o partido não era o problema, mas um elemento da solução? Pois existem partidos e partidos”

A revolução se tornou “um conceito vazio” e “o mesmo NPA não prepara a revolução”, diz. A situação é, com efeito, “comparável àquela dos anos 1840”. Imediatamente após uma Restauração, sobrevém um momento de renascimento das lutas sociais e de fermentação utópica. A ideia de revolução sobrevive então como mito, em vez de como projeto estratégico: “É isso que aconteceu nessa época, uma reconstrução intelectual alimentada pelas experiências operárias isoladas: os comunistas utópicos, o Manifesto de Marx, etc.” Esse “etc.” enumerativo obscurece o fato de que então se esboça uma diferenciação entre socialismos utópicos e comunismo, uma transição do “comunismo filosófico” ao comunismo político, que permite, em 1848, o reencontro de uma ideia (o Manifesto) e de um acontecimento (a revolução de Fevereiro e a tragédia de Junho).

Igualmente, desde os anos 90 – o levante zapatista de 1994, as greves do inverno de 1995 na França, as manifestações altermundialistas de Seattle em 1999 –, as distinções estão entre um antiliberalismo resistente aos excessos e abusos da globalização, e um anticapitalismo renascente que questiona a lógica mesma de acumulação do capital. Retoma-se assim, como você bem escreve, “a ideia de uma sociedade cujo motor não seja a propriedade privada, o egoísmo e a ganância”. Essa ideia certamente não basta para refundar um projeto de derrubada da ordem estabelecida. Mas ela começa a traçar uma linha de divisão entre os pretendentes à refundação de um capitalismo moralizado e seus adversário irredutíveis, que pretendem sua derrubada: “A hipótese comunista é uma tentativa de revestir o presente de uma outra visão, diferente daquela de sua necessidade.”

Nós compartilhamos com você essas convicções e a oposição intransigente à ordem estabelecida. Estamos muito menos de acordo com a maneira de abordar o balanço do século ao qual você dedicou um belo livro. Você tem razão de dizer que os critérios de julgamento geralmente aplicados para julgar aquilo que se convencionou chamar de experiência comunista são aqueles da eficácia econômica e das normas institucionais do mundo ocidental. De modo que o veredito é conhecido de antemão. Basta, porém, da perspectiva oposta dos explorados e oprimidos, constatar que “os meios adotados foram desastrosos”, como se se tratasse de um simples erro – ou de um simples “desvio” como sustentava há muito tempo Louis Althusser.

A questão que não se resolveu entre nós é aquela do balanço do estalinismo, y – sem confundi-los, no entanto – do maoismo. sempre ajustada entre nós é aquela do balanço do stalinismo, e – sem, no entanto, os confundir – o maoismo. “Dos tempos de Stálin, escreve em seu panfleto contra Sarkozy, faz falta dizer que as organizações políticas operárias e populares funcionavam infinitamente melhor, e que o capitalismo era menos arrogante. Não se pode nem comparar”. A fórmula contém, seguramente, uma provocação. Mas, se é indiscutível que os partidos e os sindicatos operários eram mais fortes “nos tempos de Stálin”, essa simples comprovação não permite dizer se isso se deu graças a ou apesar dele, nem sobre tudo o que sua política custou e ainda custa aos movimentos de emancipação. Tua entrevista no Libération é mais prudente: “Meu único elogio a Stálin: ele provocava medo nos capitalistas.” É ainda um elogio excessivo: Stálin dava medo aos capitalistas, ou em vez disso outra coisa o fazia: as grandes lutas operárias dos anos trinta, as milícias operárias de Astúrias e Catalunha, as manifestações da Frente Popular? O medo era das massas, em suma. Em muitas circunstâncias, não somente Stálin não dava medo nos capitalistas, mas foi seu auxiliar, durante as jornadas de Maio de 1937 em Barcelona, o pacto germano-soviético, a grande partilha em Yalta, o desarmamento da resistência grega.

Essas diferenças de julgamento sobre os sentidos e o alcance do stalinismo são as consequências de uma aproximação diferente à história. Você registra uma sucessão de sequências – o comunismo-movimento do século XIX, o comunismo-estatal no século XX, a hipótese comunista aberta atualmente – sem se preocupar muito com os processos sociais que estavam em jogo e com as orientações políticas que enfrentavam. O que está em jogo é, no entanto, importante, não pelo passado, mas pelo presente e pelo futuro: nem mais nem menos que a compreensão do fenômeno burocrático e dos “perigos profissionais do poder”, com o objetivo de enfrentá-los ainda que sem garantias de que conseguiremos.

Reduz sua crítica ao stalinismo a uma questão de método: “Não se pode dirigir a agricultura ou a indústria por métodos militares. Não se pode pacificar uma sociedade coletiva pela violência do Estado. O que deve ser levado a julgamento é a opção de organizar-se em um partido, isso que se pode chamar a forma-partido”. Você termina assim por confirmar a crítica superficial dos ex-eurocomunistas desiludidos que, renunciando à tarefa de entender o historicamente inédito, fazem as tragédias do século derivar da forma partidária e de um método organizacional. Bastaria então renunciar à “forma-partido”? Como se um acontecimento tão importante como uma contrarrevolução burocrática, resultando em milhões de mortos e deportados, não levantaria perguntas de outro alcance sobre as forças sociais em questão, sobre suas relações no mercado mundial, sobre os efeitos da divisão social do trabalho, sobre as formas econômicas de transição, sobre as instituições políticas.

E se o partido não era o problema, mas um elemento da solução? Pois existem partidos e partidos. Para impor-se a partir de 1934, o “Partido dos vencedores” e da Nomenklatura, era necessário destruir metodicamente, pelos processos, os expurgos, as deportações e as execuções massivas, aquilo que foi o Partido bolchevique de Outubro. Era necessário aniquilar, uma depois da outra, as oposições. Era necessário, a partir do V congresso da Internacional Comunista, sob o pretexto falacioso de “bolchevização”, militarizar os partidos e a própria Internacional.

Um partido pode, ao contrário, ser o meio – certamente imperfeito – de resistir aos poderes do dinheiro e da mídia, de corrigir as desigualdades sociais e culturais, de criar um espaço democrático coletivo de pensamento e de ação.

Você mesmo percebe os limites das alternativas à “forma-partido”: “Tudo bem falar de redes, tecnologia, internet, consenso, porém esse tipo de organização não comprovou sua eficácia.” Não te resta então mais do que constatar que “aqueles que nada têm” têm apenas “sua disciplina, sua unidade”. Parece curioso abordar o problema da organização política sob a perspectiva da disciplina, para concluir que “o problema de uma disciplina política que não seja copiada da [disciplina] militar está aberto”. Estamos bem longe hoje, na maior parte das organizações da esquerda revolucionária, da disciplina militar e de suas mitologias. A questão da disciplina está subordinada à da democracia: a unidade (a disciplina) na ação é o desafio que distingue a deliberação democrática do bate-papo e da simples troca de opiniões.

Ao fim da entrevista, você deseja ao NPA (Novo Partido Anticapitalista) uma percentagem eleitoral de 10%, que introduziria “um pouco de desordem no jogo parlamentar”. Mas, fiel a seu rechaço de participar do jogo eleitoral, você anuncia sua rejeição de contribuir com isso: “Será sem a minha voz”. Em 2005, você havia desejado o mesmo para a vitória do “Não” contra o Tratado Constitucional Europeu, sem adicionar o seu voto. Alguns poderiam ver aí uma certa frivolidade ou uma inconsequência. Se trata, na realidade, de uma posição consistente, cujos fundamentos você bem sintetiza na entrevista: se trataria de evitar uma dupla armadilha: “definir-se a partir do Estado” e “jogar o jogo eleitoral”.

Sobre o primeiro ponto, nós estamos de acordo. O NPA não se define a partir e em função do Estado, mas a partir dos interesses de classe, das mobilizações “de base”, da auto-emancipação, disso que nós chamamos de uma política do oprimido. Sobre o segundo ponto, tudo depende do que se entende por “jogar o jogo eleitoral”. Se jogar esse jogo é simplesmente participar das eleições, o fato é que nós o jogamos na medida em que as relações de força eleitorais não são exteriores, mesmo de maneira deformada, às relações de força entre as classes. Mas se jogar é subordinar a auto-organização e a luta aos cálculos e às alianças eleitorais, então nós não o jogamos. E é isso que se reprova em nós quando nos acusam de “fazer o jogo de Sarkozy” sob o pretexto de que rejeitamos qualquer coalizão majoritária no Executivo com o Partido Socialista.

Para as duas armadilhas precedentes, você adiciona uma terceira, com a qual nós estamos de acordo: “saber resistir ao fetichismo do movimento, que é sempre a ante-sala da desesperança”. De fato, nós temos combatido constantemente a “ilusão social” que opõe de modo caricatural um movimento social, limpo e saudável, à luta política, suja e comprometedora por natureza. Há aqui um ato de se evitar a política, que em uma conjuntura de derrotas e de retrocessos, faz da impotência virtude.

Tua conclusão sobre o NPA depende do processo de intenção e do prognóstico arriscado: “aquela combinação da velha forma-partido ao estilo marxista e do jogo político tradicional (participação nas eleições, gestão dos poderes locais, penetração nos sindicatos) remete tudo simplesmente ao velho Partido comunista de quarenta anos atrás”. Deixemos de lado a “penetração nos sindicatos”, que retoma uma velha fórmula da burocracia sindical, como se os militantes revolucionários que participam da construção de um sindicato com seus colegas de trabalho fossem corpos estranhos. E nos detenhamos em sua proposição final: “Pelo momento, o que conta, é praticar a organização política direta em meio às massas populares e experimentar as novas formas de organização”. Isso conta, de fato. E é isso o que fazem cotidianamente todos os militantes comprometidos nas lutas sindicais, no movimento altermundialista, nas lutas por habitação, nas redes como “Educação sem fronteiras”, nos movimentos feminista ou ecológico.

Mas isso é suficiente? O “fetichismo do movimento” que você diz temer não é consequência da renúncia de dar forma a um projeto político – chame-se isso forma partido, organização, frente, movimento, pouco importa – sem o que a política, tão energicamente invocada, não seria nada além de uma política sem política?

29 de Janeiro de 2009

Notas

[1] Ver a entrevista com Alain Badiou publicado no Libération: “Le volontarisme de Sarkozy, c’est d’abord l’oppression des plus faibles” [“O voluntarismo de Sarkozy, é primeiramente a opressão dos mais fracos”].