Por Lara Rossetto

A compreensão da chamada “classe média” constitui um grande impasse teórico e político para qualquer perspectiva revolucionária. Como categoria teórica, é utilizada para condenar o marxismo à obsolescência, “comprovando” que o grande antagonismo entre burguesia e proletariado não se aplica à modernidade, o “ápice do desenvolvimento capitalista”, fazendo com que qualquer perspectiva que foque na luta de classes esteja fadada ao fracasso por não ser capaz de compreender as especificidades desse “admirável mundo novo”. Simultaneamente (e não por acaso), os “atrasados revolucionários”, que ainda insistem nessa tal luta de classes, arrancam seus cabelos tentando compreender qual seria o papel da classe média na grande batalha dos “proletários do mundo todo”.

Desse modo, indagam-se tanto sobre a filiação política da classe média quanto sobre qual seria a linha fronteiriça entre essa “classe misteriosa” e o “imaculado proletariado de Marx”, tentando desesperadamente distinguir a “verdadeira classe revolucionária” dos “farsantes”, os grandes “iluminados” dos “alienados”, os “predestinados líderes da revolução” das “pedras no meio do caminho”. Por mais opostas que parecem ser, ambas as perspectivas partem de uma compreensão ideal e estritamente econômica acerca das classes sociais, negligenciando (intencionalmente ou não) a consolidação histórica do capitalismo a partir da dominação colonial e imperial, tal como as estratégias empregadas para sua manutenção.

A “arte e a ciência” da dominação colonial consistiam em se equilibrar sobre uma linha tênue entre “maximizar o retorno do investimento de capital” enquanto “assegurava sua perpetuação por meio de um sistema eficiente de controle social” (ALLEN, 2012, p.71, tradução nossa). Para tal, a condição necessária e fundamental era ter um estrato intermediário de controle social – que funcionava como uma “barreira” – entre as massas (de proletários, de escravos, ou de camponeses, dependendo da época e do regime de dominação em questão) e a classe dominante.

Quando esse estrato social não existia, ele precisou ser fabricado: enquanto nos Estados Unidos, os imigrantes europeus pobres se tornaram a muralha que protegia a burguesia anglo-americana dos escravos “negros”; em Barbados a camada intermediária foi constituída por “mulatos”, que funcionavam como os “brancos” dos Estados Unidos. Já na Irlanda, quem funcionava tanto como os “mulatos” de Barbados quanto como os “brancos” dos Estados Unidos eram os trabalhadores protestantes, que constituíam a base na qual se sustentava o domínio colonial inglês no país. Todos esses exemplos se referem a sistemas de dominação colonial e sua estratégia central era a opressão racial: em Barbados e nos EUA, baseada na cor da pele; na Irlanda, baseada na religião. Neles, o estrato intermediário não era constituído pela “economia toda criadora”, mas por meio de restrições impostas ao grupo oprimido, fazendo com que, em comparação, a não restrição das camadas médias se constituísse em “privilégio”.

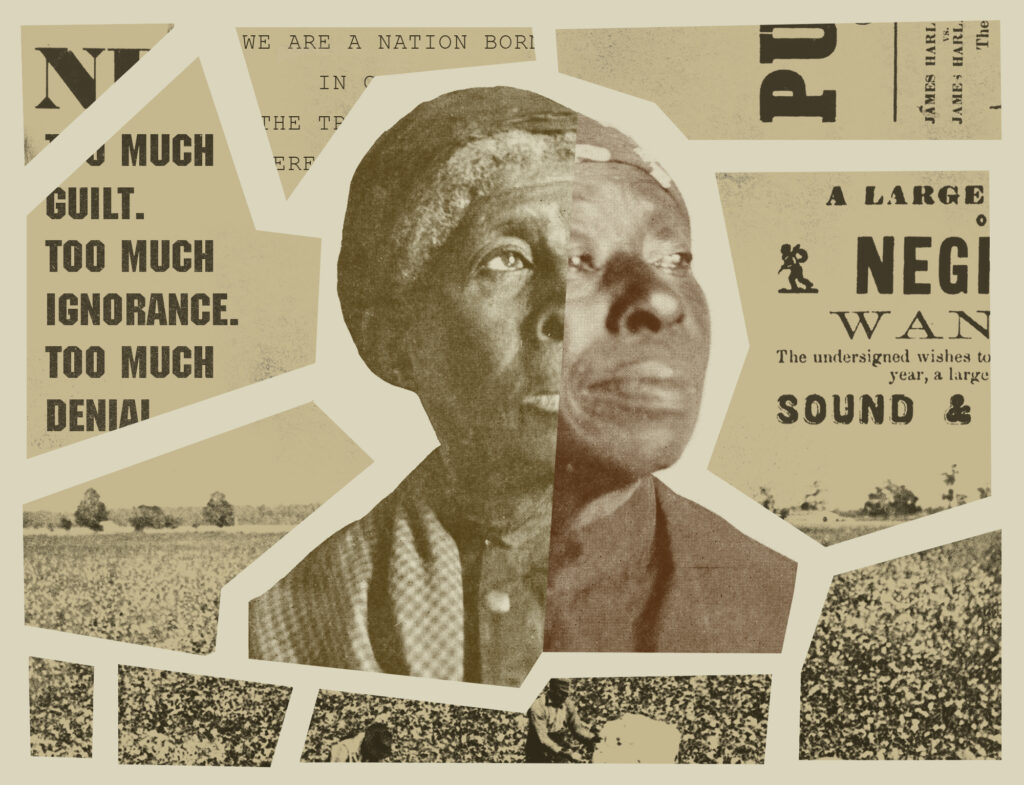

Se desde o início do século dezoito na Anglo-América o termo “negro” significava escravo, exceto quando explicitamente modificado pela palavra “livre”; da mesma forma, sob a lei inglesa, o termo “hibernicus”, “irlandês” em latim, era o termo legal para “não-livre”. […] Se sob o sistema escravista anglo-americano “o estupro de uma escrava não era um crime, mas mera invasão da propriedade do senhor”; da mesma forma, em 1278 dois anglo-normandos que foram levados à corte acusados de estuprar Margaret O’Rorke foram julgados inocentes porque “Margaret é uma irlandesa”. Se uma lei criada na Virgínia em 1723 estipulava que “o assassinato de um escravo não é punível”; da mesma forma, sob a lei anglo-normanda era suficiente mostrar que a vítima do assassinato era irlandesa para sua absolvição. […] Se em 1884 a Suprema Corte dos Estados Unidos […] declarou que indígenas eram legalmente como imigrantes, e, desse modo, não cidadãos, exceto por um processo individual de naturalização; da mesma forma, por mais de quatro séculos, até 1613, os irlandeses eram considerados pela lei inglesa como estrangeiros na sua própria terra. Se o testemunho até mesmo de afro-americanos livres era inadmissível; da mesma forma, na Irlanda anglo-normanda os irlandeses nativos eram privados de defesa legal contra o abuso inglês porque eles não eram “admitidos à lei inglesa”, e por isso não tinham nenhum direito que um inglês fosse obrigado a respeitar. (ALLEN, 2012, p.63, tradução nossa).

Desse modo, quem pudesse recorrer à justiça, ou fosse considerado cidadão de seu próprio país, ou tivesse direito à defesa legal, ou ainda pudesse constituir família e passar sua propriedade por meio de herança (o que, dependendo da situação econômica, nem era lá muito útil), pertencia a uma camada acima do grupo oprimido. Esses grandes “privilégios” dividiam a grande massa da população entre “oprimidos” e “opressores” (“negros” e “brancos”; “católicos” e “protestantes”) e, assim, criavam (artificialmente, ativamente e propositalmente) uma classe média que se distinguia da classe trabalhadora mesmo que, economicamente, fossem uma só.

Na Irlanda, o regime racial-religioso pode parecer, à primeira vista, de fácil superação: se os católicos eram oprimidos, bastava a conversão dos irlandeses ao protestantismo para que fossem, facilmente, alçados ao estrato superior. Mas como uma solução tão óbvia pode ter sido completamente ignorada pelos pobres (e burros) irlandeses por séculos? Essa indagação ignora outra questão, muito mais pertinente. Tendo em vista que o regime racial-religioso fora instaurado justamente para manter o domínio inglês, e a existência do estrato intermediário dependia de sua diferenciação religiosa em relação aos irlandeses pobres, então a conversão dos últimos ao protestantismo seria a ruína do mecanismo de controle social e, consequentemente, da dominação inglesa. Como poderia um regime de dominação, opressão e exploração permitir a existência dessa “válvula de escape” que, facilmente, destruiria seu reinado? A resposta (um tanto quanto óbvia) é: ele não permitia.

Grande parte dos protestantes do estrato intermediário de controle social (classe média) era presbiteriana, ou seja, seus integrantes não seguiam a Igreja Anglicana da Inglaterra e, por isso, eram considerados “cidadãos de segunda classe”, vivendo em condições marginalmente melhores do que os irlandeses pobres. Assim, a única coisa que os impedia de se aliarem à massa do campesinato contra a classe dominante era seu preconceito contra os católicos (instituído pela diferenciação no seio do povo entre “opressores” e “oprimidos”, a partir dos “privilégios de classe média”). A conversão não era e não podia ser, na prática, uma possibilidade real. Por isso, os que pretendiam se converter tinham que passar por um processo que durava anos, sendo supervisionados para que fosse atestada a “sinceridade de sua conversão”. “Entre 1703 e 1760, uma dúzia de leis foram promulgadas ‘para impedir o crescimento do papismo[1]’, mas nenhuma ‘para promover o crescimento do protestantismo’.” (ALLEN, 2012, p.103, tradução nossa). Podemos comparar a taxa de conversão na Irlanda com a taxa de escravos libertos nos Estados Unidos:

Na população afro-americana no final do século dezoito, a proporção entre pessoas livres em relação às escravas parece não ter sido menos do que dez vezes a proporção entre convertidos em relação a não convertidos na Irlanda. Nos Estados Unidos, a proporção total de afro-americanos livres em relação aos escravizados correspondia trinta e cinco vezes à proporção irlandesa. (ALLEN, 2012, p. 101, tradução nossa).

Nos Estados Unidos, em vez do protestantismo, foi a “raça branca” que “foi desenvolvida e mantida pela classe dominante a partir da extensão sistemática de um ‘status privilegiado’ aos trabalhadores euro-americanos”. Porém, esses trabalhadores “não foram promovidos ‘para fora’ da classe trabalhadora, mas começaram a participar desse estrato social ‘pluriclassista’ branco”, afinal, “branco” designava tanto indivíduos das classes exploradas, quanto das exploradoras, unindo-as apenas fenotipicamente. Dito de outra forma, a partir da criação da “raça branca”, euro-americanos (pobres) eram vinculados e identificados ideologicamente (por meio dos tais “privilégios”) à classe dominante, mas sem realmente pertencerem a ela, pois, por mais que fossem “brancos”, o sistema escravista das colônias continentais “era o capitalismo, os senhores de escravos eram capitalistas, e os servos (incluindo os que eram escravizados) eram proletários” (ALLEN, 2006, p.6, tradução e grifos nossos).

Contudo (e simultaneamente), mesmo que as camadas intermediárias fossem compostas em sua maioria por proletários e semi-proletários, a condição dos trabalhadores “negros” (oprimidos) era distinta dos trabalhadores “brancos” (opressores), justamente por causa dos privilégios instituídos. O conceito de “raça” (que não é natural, mas criado como ferramenta de dominação colonial) instaurava, na prática, diferentes classes (ou frações de classe). Portanto, fica claro que a definição de uma classe social apenas a partir de uma determinação econômica, derivada exclusiva e obrigatoriamente do seu papel no processo de produção, não se sustenta. Nos Estados Unidos, assim como na Irlanda, percebemos que a formação de um estrato intermediário se dá a partir da imposição e reprodução material da estrutura ideológica nas relações políticas, jurídicas e, inclusive, econômicas.

Na Irlanda, o que distinguia os trabalhadores irlandeses do estrato intermediário (protestante) era a manutenção dos católicos como arrendatários temporários, a partir de restrições legais. Ou seja, a diferenciação “de classe” entre os trabalhadores irlandeses superexplorados economicamente e o estrato intermediário de controle social (também explorado) se baseava na segregação ideológica entre católicos e protestantes. Todavia, a ideologia não está restrita ao âmbito da “consciência”, mas é, ao contrário, um fenômeno material: o “ato para prevenir o crescimento do papismo” (a partir de uma emenda de 1709) estipulava que os católicos: não podiam comprar, ganhar ou herdar terras de um protestante, assim como receber benefícios na anuidade dessas terras; eram proibidos de arrendar terras por mais de 31 anos e, assim, de se tornar proprietários e, consequentemente, de votar; eram obrigados a pagar aluguel de pelo menos dois terços da produção da terra arrendada; eram proibidos de casar com protestantes e, desse modo, adquirir terras. Já os irlandeses que já eram proprietários não tinham direito de passar suas terras a seus filhos por meio de herança e, caso algum deles burlasse uma dessas leis de restrição de terras e um protestante descobrisse, esse último seria presenteado com o título das terras em questão (ALLEN, 2012, p.108-109). Impedir o “crescimento do papismo”, então, significava manter os irlandeses na classe mais baixa, sem possibilidade de ascensão social e, desse modo, separados da classe média protestante que, por não estar submetida a essas restrições legais, constituía realmente uma classe distinta dos católicos.

Se na Irlanda “os católicos que poderiam ter tido sucesso, em termos burgueses, tinham acesso à mão-de-obra, porém eram proibidos de conseguir terras (a não ser como arrendatários temporários)”, na Virgínia (a “colônia-padrão” norte-americana), “os afro-americanos que poderiam ter tido sucesso em termos burgueses” tinham acesso à terra, porém, “por meio de uma lei promulgada em 1670 eles eram proibidos de adquirir qualquer servo por dívida que não fosse descendente de africanos”. Visto que o preço para cada servo por dívida africano ou afro-americano era aproximadamente duas ou três vezes o preço dos servos vindos da Europa[2], era impossível para afro-americanos, “necessariamente pessoas com poucos recursos”, adquirir esses escravos. Assim como irlandeses católicos eram proibidos por lei de casar com protestantes, “os afro-americanos foram barrados de adquirir propriedade por meio do casamento com europeus ou euro-americanos” (ALLEN, 2012, p.109, tradução e grifos nossos). Novamente, o regime de dominação aprisionava os oprimidos (católicos ou negros) em uma classe superexplorada, distinta (dos trabalhadores) da camada média.

Na década de 1960, o regime de supremacia branca continuava (e continua até hoje) sendo o meio de dominação nos EUA; ou seja, o estrato de controle social, mesmo que composto por trabalhadores, cumprira seu papel por aproximadamente três séculos (e continua cumprindo). A população negra era relegada a uma classe mais baixa, marginalizada, que não tinha uma “relação segura ou expectativa de ganho para com os meios de produção ou instituições da sociedade capitalista”, e abarcava “aqueles que não conseguem um emprego; aqueles que não tem qualificação ou não se encaixam; aqueles que foram substituídos pelas máquinas, pela automação ou pela cibernética e jamais foram ‘preservados ou treinados em novos ofícios’; todos que dependem da ajuda estatal” (CLEAVER, 1970, p. 7, tradução nossa). Enquanto os trabalhadores brancos mantinham-se (explorados) em seus empregos (mesmo que precários), os negros constituíam o (que os Panteras Negras chamavam de) lumpemproletariado, “[a]quela parte do ‘exército industrial de reserva’ mantida perpetuamente na reserva” (CLEAVER, 1970, p. 7, tradução nossa).

Desse modo, a segregação da classe trabalhadora não se resume ao “preconceito espontâneo” dos indivíduos “brancos” da camada intermediária, afinal, a opressão racial não é apenas “ideológica”. Ela não age sobre a estrutura econômica que, por sua vez, determina a divisão da sociedade em classes. Ela também não é apenas uma discriminação nas relações sociais intersubjetivas, ou um ataque que gera efeitos devastadores na psique dos indivíduos, mas também, e principalmente, é um fenômeno de segregação material, palpável e concreta: geográfica, econômica e política. O racismo não se resume a uma “falsa consciência” reproduzida pelos indivíduos, por conta de uma “inércia social”, podendo ser superado a partir da “conscientização” da população com o objetivo de atingir o tão aclamado “consenso”. Pelo contrário, o “racismo real” envolvia:

[…] desemprego flagrante, habitação precária, educação ruim, recrutamento de homens negros ao serviço militar, roubo das comunidades negras pelo empresariado racista branco, idas e vindas aos tribunais, técnicas de campo de concentração do sistema prisional, e as atrocidades cometidas pelo departamento de polícia que assassina e brutaliza indivíduos ao longo dos Estados Unidos (SEALE, 1968, p.10, tradução nossa).

As comunidades negras sofriam, ao mesmo tempo, do isolamento em guetos com condições miseráveis de vida, do desemprego em massa, e estavam sujeitos à violência policial, ao encarceramento, tortura e morte, sem nenhum poder político para alterar sua realidade. “Economia e racismo andam juntos. Pessoas que confrontam essa situação diariamente […] não tem tempo para distinguir entre os aspectos econômico e racial da situação.” (CLEAVER, 1968, p.14, tradução nossa). Mesmo não estando mais submetidos ao domínio colonial da Inglaterra, nos Estados Unidos a exploração capitalista ainda se baseia na opressão racial, e se mantém a partir dela.

Além de manter os trabalhadores negros nas classes mais baixas, marginalizadas e exploradas, o regime de opressão racial impede a organização de um movimento revolucionário que consiga efetivamente se opor à ordem vigente, ao racismo e ao sistema capitalista, que prejudica a todos os trabalhadores. Nas palavras de Fred Hampton, um dos grandes líderes do Partido dos Panteras Negras: “Elas [as classes dominantes] tinham um povo negro, um povo pobre branco, um povo pobre de pele vermelha, um povo porto riquenho pobre, um povo latino-americano pobre, pessoas de todas as descendências. E elas prendiam todos em seus movimentos baseados na raça […]” (HAMPTON, 1969, tradução nossa). Essa função desmobilizadora do estrato intermediário não é acidental mas, ao contrário, é sua condição de existência, e os “privilégios” concedidos…

…são uma isca envenenada. Sugerir que a aceitação dos privilégios brancos é de interesse dos trabalhadores brancos é equivalente a sugerir que engolir a minhoca presa no anzol é de interesse do peixe. Argumentar que repudiar esses privilégios é um “sacrifício” é argumentar que o peixe está se sacrificando quando salta pra fora d’água, agita a cauda, se balança furiosamente em todas as direções e cospe a oferenda farpada. (IGNATIEV In: Beyond Guilt and Privilege: Abolishing the White Race, 2020, p.42-43, tradução nossa).

A supremacia branca “é o segredo da dominação burguesa e a causa oculta por trás do fracasso do movimento dos trabalhadores neste país. Os privilégios brancos só servem à burguesia”. (IGNATIEV In: Beyond Guilt and Privilege: Abolishing the White Race, 2020, p.42, tradução nossa).

Portanto, a “regra de ouro” é que: para que a dominação racial seja possível, a maior parte do grupo opressor é necessariamente composta não de membros das classes dominantes, mas de um estrato intermediário de controle social de classes trabalhadoras. Esses membros do grupo opressor da classe trabalhadora devem ser protegidos contra a competição com o grupo oprimido por meio da instituição de privilégios “artificiais” (ALLEN, 2012, p.171) que se justificam, arbitrariamente, a partir de uma concepção ideológica específica, seja ela baseada na cor de pele, na religião, na capacidade de fazer biquinho de peixinho, ou na predileção pelo grupo molejo (melhor que Beatles).

Desse modo, a “ideologia de classe média”, que desmobiliza a classe trabalhadora e impossibilita uma luta que ameace o sistema de dominação e exploração efetivamente, não nasce, não brota, não surge de sua situação econômica. Ao contrário, essa ideologia não emana das classes médias, mas é a base sobre a qual elas se constituem. Compreender a ideologia das camadas intermediárias é compreender de que modo elas exercem sua função ideológica, ou seja, de que modo elas reproduzem, transformam, adaptam e mantém a ideologia dominante e, ao mesmo tempo, sufocam qualquer alternativa que possa ameaçá-la. Essa função é essencial, pois assim como o sistema de produção capitalista apresenta crises cíclicas e regeneração, o sistema racial de privilégios das classes trabalhadoras do grupo opressor deve ser adaptado e preservado, venha o que vier (crise econômica, fome, miséria, desemprego, desastres naturais, guerras, etc), para que a função da camada intermediária de controle social seja mantida (ALLEN, 2012, p.171). Caso essa função esteja em crise, uma mudança de regime deve acontecer, e outra classe média deve ser criada.

Ao contrário dos EUA, o estrato intermediário protestante foi, ao mesmo tempo, solução e problema central do domínio colonial inglês sobre a Irlanda por mais de dois séculos. A Inglaterra foi incapaz, dentro do regime de dominação racial-religiosa, de conseguir manter a opressão racial “sem ter que mandar um exército pra isso” (ALLEN, 2012, p.93, tradução nossa), fosse pelo número desproporcional entre os católicos e os protestantes ou por medidas coloniais falhas. Por conta disso, o século XVIII, encharcado de revoluções, representou uma verdadeira ameaça ao domínio inglês na Irlanda, pois tanto o risco de invasão francesa, quanto o risco de uma revolução não poderiam ser enfrentados pelo exército inglês, que teve de ser enviado para lutar nos Estados Unidos, em São Domingos, Guadalupe, Martinica e outras ilhas caribenhas. Necessitando desesperadamente de uma camada intermediária mais forte e efetiva, a Inglaterra precisou alterar sua composição e incorporar uma burguesia irlandesa como estrato intermediário de controle social. Para tal, várias reformas foram feitas e, em 1782, o banimento dos católicos na compra e herança de terras foi encerrado.

Como não poderia deixar de ser (pois esse é o princípio básico dos estratos intermediários), essas reformas só beneficiavam a burguesia católica irlandesa, não a massa da população: “Que benefícios trariam o direito de possuir terras, ou até de sustentar as taxas de entrada em arrendamentos de longo termo, para arrendatários temporários, superexplorados pelo senhorio, extorquidos pela “décima parte”, ou para trabalhadores vivendo em um estado de semi-mendicância?” (ALLEN, 2012, p.120, tradução nossa). Assim, o estrato intermediário ainda possuía privilégios com relação aos trabalhadores irlandeses, e protegia, ativamente, a burguesia colonial inglesa.

Essa burguesia católica tinha como objetivo ser completamente incorporada ao sistema de dominação colonial, ficando livre das restrições que sofreram no regime de opressão racial-religiosa. Para conseguir alcançar suas metas, explorou o poder da revolta dos trabalhadores, utilizando-a para conquistar as demandas que lhes interessava, ao mesmo tempo que barrava qualquer alternativa revolucionária de distribuição de terras. Afinal:

Os arrendatários e trabalhadores pobres que compunham a maior parte da população irlandesa […] estavam mais preocupados com o sistema de senhorio explorador, com a queda dos produtos agrícolas depois da derrota de Napoleão, com a devastação da [grande] fome há tantos anos, e com a predação dos cobradores da décima parte, que tinham o poder de confiscar a colheita e o estoque dos devedores da Igreja Protestante da Irlanda. Eles não iriam se candidatar ao parlamento, poucos trabalhadores sequer votavam, e as correntes da tradição obrigavam os poucos que o faziam a votar pelo candidato do senhorio, ou sofrer retaliação. […] Eles esperavam que […] a terra seria redistribuída (ALLEN, 2012, p.126, tradução nossa).

Após um programa histórico de ação afirmativa para “promover” católicos ao estrato intermediário de controle social, antes ocupado pelos protestantes, a Irlanda fez a transição de um regime de opressão racial-religioso para um regime de opressão nacional, na qual os ingleses ainda estavam sob o controle do país, porém, desta vez, com a ajuda da burguesia católica (que suprimia as demandas revolucionárias dos trabalhadores e protegia a burguesia colonial inglesa). Contudo, a Irlanda não foi a única colônia inglesa a apresentar essa “relatividade racial”: o mesmo foi feito nas Índias Ocidentais (com aqueles “mulatos” de Barbados).

“Nos dois casos, o poder colonial dominante, confrontado com uma combinação de pressões insurrecionais e ameaças externas, durante certa época (a mesma época, inclusive) resolveu a situação por meio da decisão de recrutar elementos do grupo oprimido – católicos em um caso e descendentes de africanos no outro – para o estrato intermediário de controle social” (ALLEN, 2012, p.145, tradução nossa).

Desse modo, em regimes de opressão racial (fenotípicos e religiosos) ou não, as classes médias sempre foram a condição sine qua non do controle social e sua existência dependia das condições históricas (econômicas & políticas & ideológicas), afinal, “a ‘classe média’ se define como o conjunto de efeitos políticos reais produzidos sobre certos setores do trabalho assalariado pela ideologia dominante” (SAES, 1077, p.99).

Portanto, tentar derivar a “ideologia” das classes médias de suas determinações econômicas é, no mínimo, uma tentativa fadada ao fracasso. Da mesma forma, a existência ou não de um “potencial” revolucionário na classe média e a consequente possibilidade ou impossibilidade de “incorporá-la à luta proletária” são falsas questões que se baseiam tanto no “pressuposto envenenado” que mantém o controle social (a separação ideológica – e ainda assim real; por meio dos “privilégios” – entre oprimidos e opressores, identificando “geneticamente” as classes médias com as classes dominantes e considerando-as como essencialmente distintas do proletariado) quanto em uma compreensão equivocada de classe social (estritamente econômica, como se a “ideologia” emanasse das relações de produção, que sozinhas determinam os “interesses de classe” e, assim, a ideologia e a prática política correspondentes). Ignorando o desenvolvimento histórico real e as bases concretas da dominação imperial, esses pressupostos são (além de equivocados) essencialistas, conectando as concepções ideológicas e as posições políticas das classes sociais com sua “gênese econômica”. Se pelo contrário, considerarmos que a ideologia não é própria dos estratos intermediários, ou seja, não é derivada das relações de produção, há uma perspectiva de luta efetiva, que não “pertence” apenas aos oprimidos ou ao “glorioso proletariado”, mas que supera a segregação entre todos os explorados.

Assim, o real problema que deve ser enfrentado é: como conseguir superar os mecanismos que sustentam a classe média como ferramenta de dominação. Nos Estados Unidos, por exemplo, a incorporação (até hoje, hipotética) de uma parte dos negros do país nos estratos intermediários (caso ela fosse significativa e alterasse a composição da camada média) significaria uma adaptação histórica do regime de dominação, “à la Irlanda”, renovando ao invés de destruir a ordem vigente. A verdadeira ameaça ao regime de opressão racial e à dominação e exploração burguesa seria a criação de um movimento de massa que conseguisse transcender a ficção (no sentido de uma construção artificial, mesmo que real) da branquitude, abolindo o sistema de “privilégios” (nocivos tanto aos trabalhadores negros quanto aos brancos) e destruindo o principal mecanismo de manutenção da ordem vigente: o estrato intermediário de controle social.

Abolir a raça branca não depende da conscientização da maioria dos brancos. O que é necessário é um grupo de pessoas, incluindo as que são nominalmente classificadas como brancas, que estão determinadas a desafiar, enfrentar e eventualmente destruir as instituições que reproduzem a branquitude […] O objetivo […] [é] fazer com que seja impossível que qualquer um seja branco (IGNATIEV In: Beyond Guilt and Privilege: Abolishing the White Race, 2020, tradução e grifos nossos).

As classes médias não provam, de forma alguma, a superação capitalista do antagonismo de classe. Ao contrário, elas são, justamente, ferramenta de dominação e parte integrante da tal “luta de classes”. Todavia, mesmo que não tornem o marxismo obsoleto, qualquer análise marxista deve levar em conta as condições históricas que constituem as classes sociais que, assim como a dominação colonial, o imperialismo e o capitalismo, não podem ser reduzidas à economia.

Referências Bibliográficas:

ALLEN, Theodore W. Class Struggle and the Origin of Racial Slavery: The Invention of the White Race, 2006. Disponível em: <https://ojs.library.ubc.ca/index.php/clogic/article/view/191772>. Acesso em: 27 jan. 2021.

ALLEN, Theodore W. The Invention of the White Race. Volume 1: Racial Opression and Social Control. Londres: Verso, 2012.

Beyond Guilt and Privilege: Abolishing the White Race, 2020. Disponível em: <https://viewpointmag.com/2020/08/05/beyond-guilt-and-privilege-abolishing-the-white-race/>. Acesso em: 27 jan. 2021.

CLEAVER, Eldridge. Information. The Black Panther, Oakland, 28 de setembro de 1968, p.14.

CLEAVER, Eldridge. On the Ideology of the Black Panther Party. Oakland, 1970.

HAIDER, Asad. Armadilha da Identidade: Raça e Classe nos Dias de Hoje. São Paulo: Veneta, 2019.

HAMPTON, Fred. Power Anywhere Where There’s People, 1969. Disponível em: <https://www.historyisaweapon.com/defcon1/fhamptonspeech.html>. Acesso em: 06 jan. 2021.

SAES, Décio. Classe média e políticas de classe (uma nota teórica). Contraponto, n.2, 1977.

SEALE, Bobby. Eyes of the world on U.S. racism. The Black Panther, Oakland, 4 de maio de 1968, p.10.

[1] Papismo: termo pejorativo utilizado pelos protestantes ingleses para se referir aos católicos romanos, em referência à soberania do papa sobre os cristãos.

[2] “A escravidão é uma forma de trabalho forçado caracterizada pela troca mercantil do trabalhador. Mas há várias formas de trabalho forçado, e sua primeira forma na Virgínia foi o trabalho por dívida, no qual o trabalhador é forçado a trabalhar por um período de tempo para pagar uma dívida, frequentemente com um incentivo após o fim, como ganhar a propriedade da terra. Os primeiros africanos a chegar à Virgínia em 1619 foram postos para trabalhar como servos por dívida, na mesma categoria legal dos servos por dívida europeus. Na verdade, até 1660 todos os trabalhadores afro-americanos, como seus colegas euro-americanos, eram servos por dívida que tinham prazos de servidão limitados. Não havia diferenciação legal baseada na ideologia racial: afro-americanos livres possuíam propriedade, terra, e alguns servos por dívida para si” (HAIDER, 2019, p.83-84). A “linha racial” entre escravidão e liberdade foi traçada no século XVII pela burguesia colonial, gradualmente, a partir de uma série de estatutos legais, em um processo que durou aproximadamente meio século.