Entrevista de Daniel Zamora para Kévin Boucaud-Victoire, via Jacobin, traduzido por Jorge Batista

À emergência do neoliberalismo dos anos 1970, Michel Foucault viu a promessa de uma nova ordem social, mais aberta à autonomia individual e modos de vida experimentais. Não foi assim que as coisas se desenrolaram.

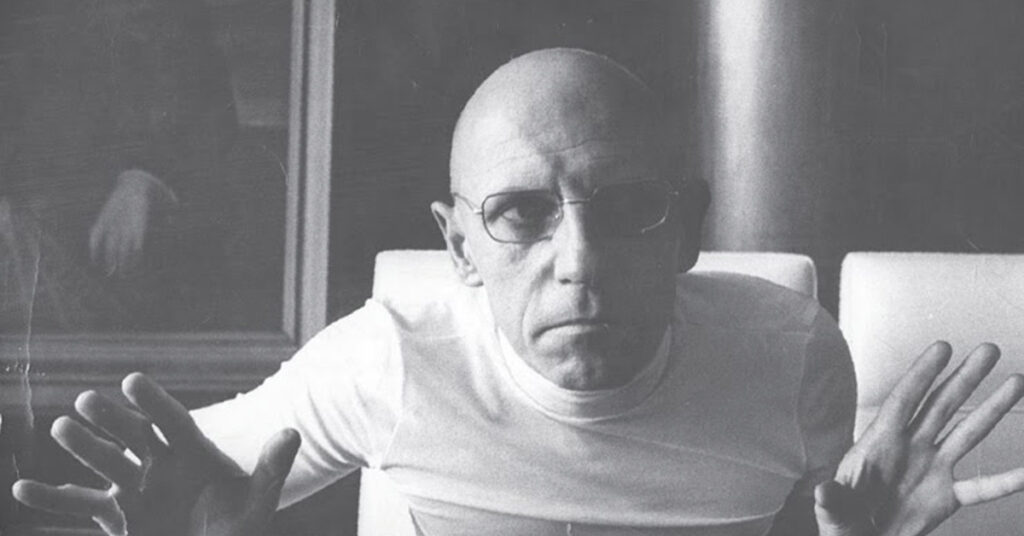

Em seu novo livro que sairá em inglês no ano que vem pela Verso, o sociólogo Daniel Zamora e o filósofo Mitchell Dean reconstituem a jornada intelectual de Michel Foucault pós-1968, em que um flerte com o radicalismo de esquerda deu lugar a um fascínio pelo neoliberalismo.

Nesta entrevista ao site francês Le Comptoir, Zamora reflete sobre a turbulência intelectual da França dos anos 1970 e como a resposta de Foucault a ela prefigurou muito o nosso mundo político hoje.

Kévin Boucaud-Victoire (KBV) – Os herdeiros autoproclamados de Foucault são altamente diversos; eles variam de libertários de esquerda a funcionários da Câmara de Comércio e incluem social-democratas e os vestígios da “segunda esquerda” francesa. Como nós explicamos isto? Como situamos Foucault?

Daniel Zamora (DZ) – Em primeiro lugar, acho que alguns intelectuais têm o hábito questionável de impor sua própria agenda a certos filósofos. Colocar-se sob a autoridade de alguma grande figura da vida intelectual para legitimar suas próprias ideias é uma prática comum, mas foi levada a um grau particularmente bizarro no caso de Foucault. Mesmo a contextualização mais básica de seu trabalho é difícil de se fazer na França. Você tem que perguntar porque, hoje, algumas das obras mais estimulantes sobre a história intelectual francesa são produzidas por estudiosos anglo-saxões como Michael Behrent ou Michael Scott Christofferson. Você também deve se perguntar porque os lembretes sobre a associação de Foucault com os “novos filósofos” ou a “segunda esquerda” são tão inaudíveis.

Não é um pouco irônico que um autoproclamado “historiador do presente” agora seja lido e interpretado em completa abstração de seu próprio presente. Quem gosta de reivindicá-lo hoje, quer torná-lo uma figura que corresponda às suas próprias expectativas.

Mais fundamentalmente, acho que a enorme diversidade também é em parte resultado de como o próprio Foucault apresentou seu trabalho. Ele nunca procurou construir um sistema de pensamento ou uma grande teoria social; ele se definiu de maneira mais geral como um “experimentador”. Os textos e os conceitos que para ele eram importantes apenas o interessavam como formas de interrogar sua própria época. Para se chamar de “estruturalista”, ele poderia flertar com o maoísmo da gauche prolétarienne ou, mais tarde, guiar as ideias de neoliberalismo em sua batalha contra qualquer coisa que atribua ao indivíduo uma certa concepção de si mesmo. É daí que veio sua famosa metáfora, comparando seus livros a “caixas de ferramentas” que poderíamos mobilizar como quiséssemos. Mas essa visão tem seus limites.

Um conceito nunca é completamente independente do contexto ou dos propósitos que cercaram seu nascimento. Sempre permanece parcialmente prisioneiro de sua própria arquitetura. Portanto, podemos ser céticos em relação a esses intermináveis encantamentos que visam, por exemplo, reconciliar Marx e Foucault em alguma grande síntese, quando de fato, no final de sua vida, Foucault buscava justamente “livrar-se do marxismo”. O mesmo vale para quem tenta transformá-lo em um pensador hostil ao neoliberalismo.

KBV – Qual é a contribuição da análise de Foucault sobre o neoliberalismo?

DZ – Sua análise é notável por representar uma das primeiras tentativas de estudar de perto o neoliberalismo como um pensamento coletivo ─ as coisas que o uniam, bem como as grandes diferenças que coexistiam dentro dele. Frequentemente esquecemos que entre Friedman e Hayek havia um abismo intelectual. Mas foi só na década de 1990 que surgiram mais estudos pesquisados sobre a história intelectual e a análise do neoliberalismo. Assim, Foucault ofereceu uma das primeiras interpretações interessantes de seus principais conceitos e ideias.

Em particular, ele o distingue do liberalismo clássico, na medida em que não é uma forma de “laissez-faire”, mas, pelo contrário, uma política ativa de construção de mercado. Não existe o domínio do Estado por um lado e o livre jogo das forças do mercado por outro. Foucault observa de forma bastante assertiva que para os neoliberais austríacos o fracasso do liberalismo econômico do século XIX os levou a ver sua própria doutrina construindo ativa e conscienciosamente o mercado, uma entidade que de forma alguma era natural. “Não haverá o jogo do mercado, que deve ser deixado livre, e depois o domínio no qual o Estado começa a intervir”, explicou em suas palestras, “já que o mercado, ou melhor, a concorrência pura, que é a essência do mercado, só pode aparecer se for produzida, e se for produzida, será por uma governamentalidade ativa.”

Outro elemento interessante de sua análise, nesse caso voltado principalmente para o neoliberalismo americano, é que ele vê essa nova mentalidade neoliberal como “ambiental”. Não pretendia produzir subjetividades, mas estimular os indivíduos a se comportarem de determinadas maneiras, principalmente agindo sobre seu ambiente econômico. O neoliberalismo como uma “tecnologia do meio ambiente”, disse ele em suas palestras, anuncia uma “retirada maciça em relação ao sistema normativo-disciplinar”. Foucault observou que, para alguém como Gary Becker, o combate ao crime deve ser feito com base em incentivos econômicos e não com a construção de subjetividades criminais. Na visão neoliberal, o criminoso é apenas alguém cujo cálculo de custo-benefício o inclina para o crime.

Como resultado, o objetivo da ação econômica deve ser alterar essas variáveis de modo a reduzir “de forma otimizada” o “incentivo” ao crime. Foucault entende então o neoliberalismo não como a retirada do Estado, mas como a retirada de suas técnicas de sujeição. Não estava tentando atribuir uma certa identidade a nós, e simplesmente tentando agir em nosso ambiente.

Para o principal pensador das técnicas modernas de normalização, isso significa algo! Esta análise explica a profunda conexão entre a implantação do neoliberalismo como uma forma de governamentalidade na França de meados da década de 1970 e a defesa de Foucault da invenção de novas subjetividades. Longe de se opor, aos seus olhos, as duas coisas andam juntas. O neoliberalismo, sendo mais aberto ao pluralismo, parece oferecer uma estrutura menos restritiva para a proliferação de experimentos minoritários.

Mas tudo isso representa menos uma crítica ao neoliberalismo do que uma forma de tornar sua racionalidade inteligível. Nesse ponto, é significativo que Gary Becker, um dos pais do neoliberalismo americano, tenha concordado perfeitamente com a análise de Foucault de seus próprios textos. Criticar o neoliberalismo significa não espelhar sua própria imagem de si mesmo, mas, ao contrário, desconstruir a mitologia que construiu para si mesmo.

KBV – A análise de Foucault sobre o neoliberalismo parece ignorar cuidadosamente a experiência de Pinochet, iniciada em 1973, e o fato de que essa “governamentalidade” pode acomodar-se ao autoritarismo. Parece estranhamente a-histórico.

DZ – De fato, é uma escolha deliberada da parte de Foucault. Thatcher e Reagan ainda não estavam no poder na época, mas você já podia ver as características conservadoras que caracterizariam seu triunfo político. Assim, Foucault conhecia bem a política de Ronald Reagan, então governador da Califórnia, para onde Foucault viajava regularmente a partir de meados da década de 1970. E a associação de Milton Friedman com a campanha do ultraconservador republicano Barry Goldwater na eleição presidencial de 1964 provavelmente também não lhe escapou.

Eu, no entanto, acho que sua análise foi historicamente situada, mas mais no contexto francês. Para entendê-lo, primeiro é necessário colocá-lo no contexto da crescente oposição dos intelectuais ao programa da União da Esquerda (1972-1977) e ao socialismo do pós-guerra. E depois juntando-se às ideias avançadas pela “segunda esquerda” na França, organizada em torno de figuras como Michel Rocard no Partido Socialista ou Pierre Rosanvallon na CFDT. Portanto, neste cenário, onde partes da esquerda questionavam qual seria o seu futuro, Foucault não via o neoliberalismo como um bicho-papão, mas sim, como Serge Audier colocou, ele estava buscando um “uso inteligente” dele como uma alternativa ao socialismo.

Assim, ele examinou o neoliberalismo como uma “governamentalidade”, como uma forma de pensar a política, ao invés de uma agenda econômica. Essa forma de ver o neoliberalismo, aliás, foi motivada na França pelo contexto muito particular das políticas de Valéry Giscard-d’Estaing. Foucault viu o desenvolvimento do neoliberalismo na França, com o governo Giscard, como uma ruptura com a clivagem “esquerda-direita” clássica. Na verdade, ele apontou, como Serge Audier observou com bastante razão, o excelente relacionamento de Giscard com os socialistas do SPD alemão de Helmut Schmidt. É preciso lembrar que antes de uma virada mais conservadora em 1976, sua presidência foi marcada pela descriminalização do aborto, a introdução de visitas de prisioneiros, o fim da censura, bem como a redução da idade legal para votar. O neoliberalismo, portanto, não era visto estritamente no quadro da oposição esquerda-direita, mas como uma governamentalidade capaz de redesenhar a forma como a própria política era pensada.

Foucault via os gaullistas e comunistas como pertencentes ao campo “social-estatista”, na terminologia da segunda esquerda, enquanto os giscardianos e os rocardianos pareciam representar um campo menos centrado no Estado, contrastando-o com as virtudes da sociedade civil e empreendedora. Esse aspecto, aliás, parece ser totalmente ignorado nas obras de Geoffroy de Lagasnerie ou Christian Laval. O esforço de Foucault para reinventar a esquerda e examinar o neoliberalismo não estava ocorrendo em um vazio, mas em seu próprio contexto político, especialmente em diálogo com a segunda esquerda.

KRV – Nesse sentido, a análise de Foucault não foi puramente teórica?

DZ – De fato. Assim como Lagasnerie tem razão em ver nas palestras de Foucault não uma denúncia, mas precisamente uma forma de experimentação intelectual que visava questionar sua época, não a nossa. Em um contexto em que Foucault acredita que as questões de desigualdade e exploração foram basicamente resolvidas e onde a ideia de revolução está desatualizada, o que está em questão é a autonomia individual. O poder não era mais algo a ser “tomado”; ao invés disso, espaços devem ser construídos nos quais os indivíduos podem se reinventar e testar outras formas de existência. Sua crítica concentrava-se em todos os mecanismos de sujeição: seguridade social, escolaridade, sistema de justiça etc. A crítica deveria possibilitar que, como ele disse em sua famosa citação referente ao Iluminismo, “não sejamos tão governados.”

Por ser o poder onipresente, o pensamento de Foucault não aspirava “libertar” o indivíduo, e sim, aumentar sua autonomia. Portanto, embora a mudança tivesse que ocorrer em grande parte por meio de uma proliferação de experimentos minoritários, dentro do poder, essa governamentalidade neoliberal “ambiental” poderia, em sua visão, ampliar os espaços de autonomia que seriam libertados da normatividade “social-estatista”.

E esta não foi uma ideia que se limitou a Foucault. Podemos recordar, no mesmo contexto, a visão de André Gorz sobre o neoliberalismo. Ele escreveu para a Nouvel Observateur, sob o pseudônimo de Michel Bousquet, que “se o giscardismo pode afrouxar o poder do centro e abrir novos espaços para a iniciativa coletiva, por que não se aproveitar disso?”. Embora Giscard fosse um neoliberal, acrescentou, “isso não quer dizer que a liberalização da sociedade deva ser necessariamente um projeto da direita”. Ele continuou a enfatizar que “em toda a Europa de hoje há trocas e permeações parciais entre neoliberais e neo-socialistas.” Para Gorz e Foucault, não é que o neoliberalismo representasse uma solução, porém ele abria os olhos para a perspectiva sobre ocupar os espaços libertados do Estado e preenchê-los com outros tipos de experiências. É claro que suas prescrições não se materializaram exatamente e as grandes “porções de Estado” que foram “liberadas” por meio das políticas neoliberais não levaram a uma política de emancipação. A evacuação do Estado não levou a uma proliferação de espaços autônomos e o discurso da autonomia transformou, paradoxalmente, o Estado de bem-estar em uma máquina de “ativação” (isto é, bem-estar para o trabalho) que é mais disciplinar do que emancipatória. Mas isso é outra história…

KRV – Foucault não acreditava na revolução, mas, sim nas microrresistências do dia a dia e na necessidade de “inventar a própria vida”. Ele pensava que “a relação de alguém consigo mesmo” era o “primeiro e último” ponto de “resistência ao poder político”.

DZ – Por muito tempo Foucault não ofereceu realmente nenhuma perspectiva no que diz respeito à transformação social. Ele apresentou retratos deslumbrantes dos mecanismos de normalização, de poder, de disciplinamento do corpo, etc. Mas a resistência era, em geral, a grande peça que faltava. Seu alvo era bastante passivo, incapaz de responder ao poder. Foi, creio eu, apenas em sua última década, por meio de seu interesse pelas técnicas de si, que ele passou a conceder mais autonomia ao sujeito. Assim, paulatinamente, o poder foi se configurando como uma mescla das técnicas de coação e técnicas de si, nas quais o sujeito se constitui. Poder e resistência são agora as duas faces da mesma moeda. A relação consigo mesmo torna-se assim um espaço potencial de liberdade e autonomia em que os indivíduos podem se mobilizar em oposição ao poder.

Nesse contexto, a resistência para Foucault não assume mais a forma de movimentos sociais ou lutas de classes. Flui, ─ conforme sua fala sobre um congresso instituído por Pierre Rosanvallon, em 1977 ─, “de uma preocupação moral individual”. Não era mais uma questão de “tomar” o poder ou transformar o mundo no sentido clássico, mas, escreveu ele, “mudar nossa subjetividade, nossa relação com nós mesmos”. A questão de um modelo de sociedade foi, dessa forma, substituída pela maneira como devemos viver em sociedade. Foucault propôs uma “arte”, uma “estilização” da vida, ao invés de uma estratégia política. Mudar a si poderia, assim, estimular o que Deleuze chamaria de “revoluções moleculares”, mudando a sociedade a partir de sua base. Em outras palavras, a ética tomaria o lugar da política.

Não há necessidade em explicar que nas décadas que se seguiram à sua morte em junho de 1984, esta mudança iria, para dizer o mínimo, tomar uma direção ambígua. Ao localizar a resistência principalmente na relação do indivíduo consigo mesmo, Foucault reduziu significativamente o alcance de sua crítica social. Paradoxalmente, ele repeliu, precisamente, aquelas estruturas econômicas e políticas que constituem a estrutura dentro da qual essa “relação consigo mesmo” poderia ser experimentada. Questões ligadas à exploração, à divisão desigual do trabalho (agora em uma escala global) ou à desigualdade econômica desaparecem e parecem completamente inacessíveis por meio dessas “microrresistências”.

Na realidade, a ideia de que revoluções “moleculares” descentralizadas poderiam, de alguma forma, causar efeitos agregados em grande escala tem se mostrado totalmente impraticável quando aplicada às relações econômicas. Se alguém quisesse ser polêmico sobre isso, poderia até questionar a relação dessa visão com a do neoliberalismo. “Não se esqueça de inventar sua vida”, concluiu Foucault no início dos anos 1980. Esta visão não está em perceptível harmonia com a injunção de Gary Becker de que devemos nos tornar “empreendedores de nós mesmos”?

KBV – Em resumo, você está ecoando a crítica do que Murray Bookchin denunciou como “anarquismo de estilo de vida”.

DZ – Bookchin estava absolutamente certo em enxergar essas “insurreições pessoais” de Foucault como um tipo de guerrilha sem fim que aparenta sempre destinada ao fracasso. Ao menos, isto é o que parece impedir qualquer reflexão sobre como inventar diferentes formas institucionais e organizacionais para nossa existência.

A principal limitação dessa perspectiva, a meu ver, pressupunha que o capitalismo e o poder repousavam sobre uma ampla gama de micropoderes que operavam no nível das relações sexuais, da escola, das estruturas familiares, das especializações, da ciência, etc. A partir deste ponto de vista, o Estado, por exemplo, se mostra, apenas, como mero invólucro de um conjunto de relações que funcionam em escalas menores. Por isso a estratégia de subverter o capitalismo e o Estado, não pelo ataque frontal, mas através deste micronível, ou seja, na “vida cotidiana”.

Assim, através da estilização da própria existência e da criação de espaços de experimentação, seria possível transformar toda a edificação social a partir de dentro. A ideia era que o capitalismo está, em última instância e por sua natureza, conectado a uma certa forma de organização social e cultural; que para se reproduzir, precisa, por exemplo, de organização familiar patriarcal. Mas, em vez disso, a história mostrou que, embora o capitalismo possa mobilizar essas estruturas, também é perfeitamente capaz de acomodar, até mesmo promover, outros modos de vida ou estruturas familiares. Isso os torna excelentes mercados a serem conquistados.

É claro que o “tudo é político” de maio de 68 tornou possível interrogar uma ampla gama de relações de poder que antes eram mantidas invisíveis. No entanto, paradoxalmente, também acompanhou um recuo da ação coletiva que agora parece mais um símbolo de uma derrota histórica do que uma nova forma de revolução. Quando grandes variáveis macroeconômicas parecem fora de nosso alcance, um recuo para o relacionamento consigo mesmo ou para uma transformação da linguagem, de certa forma contribuem em fazer da necessidade uma virtude.

Essa maneira de conceituar as coisas levou a todos os tipos de pseudo-contestações, como as “TAZs” (Zonas Autônomas Temporárias) de Hakim Bey, onde um “acontecimento” em uma galeria de arte chique pode constituir um espaço “temporariamente” autônomo. Ou poderíamos pensar em todas as variedades ainda muito populares de formas alternativas de consumo, que supostamente nos salvariam do desastre por meio da ética individual.

KBV – Você concordaria com Jean-Claude Michéa quando ele diz que Foucault é o complemento cultural de Hayek, Friedman e Gary Becker?

DZ – Eu diria que, mais do que “complementar” Hayek e Friedman, o problema com Foucault é que ele implicitamente abraçou sua representação de mercado: a de um espaço menos normativo, menos coercitivo e mais tolerante para experimentos minoritários do que o Estado de bem-estar social sujeitou como regra da maioria. Friedman sempre gostou de dizer que “a urna produz conformidade sem unanimidade” enquanto “o mercado produz unanimidade sem conformidade…”. A seu ver, o mercado, por definição, representa um mecanismo mais democrático do que a deliberação política porque protege a natureza plural das preferências individuais.

Implicitamente, acho que Foucault ajudou a disseminar essa falsa dicotomia. Com isso, não quero dizer que devemos descartar as lutas contra certos tipos de normalização ou coerção ─ a arte, como disse Foucault, de “não ser tão governado”. É verdade que o Estado de bem-estar social pós-guerra visava reproduzir um certo modelo de família, e o sistema de justiça, certos “perfis” criminosos. Mas, por definição, toda política ─ seja estatista ou neoliberal ─ é normativa. E é importante contestar esses mecanismos. Mas isso não significa que podemos dispensar a normatividade. Se decidirmos conceder a todos uma renda básica em vez de assistência médica gratuita, substituiremos uma normatividade (que define certos sujeitos por meio de certos “direitos sociais”) por outra (que prioriza a “escolha” individual no mercado). Mas Foucault, no contexto do “antitotalitarismo” francês, geralmente associava tais mecanismos de normalização ao Estado e, dessa forma, ele implicitamente enxergava o mercado como um local onde a normatividade poderia ser mais facilmente subvertida.

Independentemente da importância da elaboração de Foucault sobre as maneiras pelas quais instituições como a seguridade social ou o sistema de justiça poderiam nos atribuir uma certa concepção de nós mesmos, ele ignorou completamente a normatividade e a coercividade do mercado. Seu ponto de vista era de que a política concebida no modelo da soberania, especialmente via regra da maioria, que era essencialmente o espaço da coerção e da normatividade; os sinais impessoais e descentralizados do mercado eram uma alternativa sedutora à deliberação política na medida em que pareciam proteger as escolhas minoritárias, precisamente pela forma supostamente “ambiental” com que agiam.

Toda configuração econômica ou institucional é normativa (o importante é descobrir que tipo de instituições queremos). Em um livro recente, o filósofo Martin Hägglund escreveu, com bastante razão, que ser livre não significa estar livre de restrições normativas, mas, sim ser livre para negociá-las, transformá-las, contestá-las. É a habilidade de construir instituições democráticas dentro das quais possamos definir coletivamente as normas que devem governar a sociedade. O mercado não oferece uma alternativa à normatividade, ele meramente afrouxa o controle da normatividade sobre aqueles com capital suficiente para desfrutar das “escolhas” que o próprio mercado oferece.

1 comentário em “Como Michel Foucault entendeu tão mal o neoliberalismo”

Obrigado pela contribuição, ótimo debate.