Por Gabriel Tupinambá, texto apresentado no LATESFIP em 07 de Outubro de 2016.

A minha apresentação hoje vai ser um pouco como aquelas cenas de filme em que a câmera começa a afastar e a rua vai ficando pequena, e vai aparecendo o país, depois o planeta e o sistema solar. Como nessas cenas, tem um truque nesse plano contínuo que eu vou propor, uma hora que a gente passa da filmagem efetiva de uma ruela qualquer para a computação gráfica do planeta, depois das galáxias e tal. A ruela em questão é um projeto que o coletivo do qual faço parte, o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, o CEII, está desenvolvendo para um sindicado lá no Rio. A visão interplanetária, criada com efeitos especiais, é por sua vez o tal do comunismo. E já que o cinema funciona mesmo a gente sabendo como as coisas são nos bastidores, adianto também que esse efeito especial, que leva a gente do local ao global, é uma interpretação da história da psicanálise focada nas variáveis da escuta clínica.

Sobre o Círculo

Pois bem. O CEII é um coletivo que trata de organização política, mas a gente faz isso de um jeito bem particular: a gente se reúne para estudar filósofos e pensadores que colocam a organização como uma categoria central da política moderna, mas a medida em que vamos formulando algumas hipóteses a partir desse estudo, a gente aplica essas ideias ao nosso próprio coletivo, alterando nossa forma de deliberar, de lidar com as obrigações, com a divisão do trabalho, e vendo o que acontece, o que não funciona, o que produz resultados novos, etc. A gente brinca que no CEII o membro é ao mesmo tempo um cientista e um “hamster” de laboratório. Quando achamos alguma coisa que funciona de uma maneira nova ou inusitada, ou que acreditamos estar no caminho certo para responder a problemas similares aos nossos mas que aparecem em outras organizações, tentamos extrair da nossa experiência um pequeno modelo organizacional que oferecemos, a título de experimento, para sindicatos, partidos e movimentos sociais. Acho que a melhor maneira de resumir o que fazemos é que apostamos na dimensão experimental da política.

Além de ter células parcialmente autônomas em várias cidades, o CEII conta também com uma composição política muito variada: tem membros com orientações muito diferentes, alguns são ligados de maneira bastante orgânica à partidos de esquerda, outros não querem ver partido nem pintado de vermelho, e tem gente que não tá nem aí pra política, na verdade. A gente tem essa posição de não assumir que as pessoas saibam dizer qual é a orientação política delas: se você estiver disposto a seguir as regras que impomos a nós mesmos, então você é um dos nossos. Acho que é uma interpretação bem concreta daquela proposta do Lacan de ser “indiferente em matéria de política”. Mas, continuando: foi através da ligação de um membro do CEII no Rio de Janeiro com um sindicato de professores que chegou até nós o convite de bolar um projeto para a pasta de formação política do sindicato.

Organizando a vida

Essa oportunidade foi muito bem recebida pelo pessoal do CEII RJ, não só por nos dar a chance de testar algumas ideias que a gente vem matutando, mas também por fazê-lo num contexto mais ou menos controlado. Esse sindicato já tem uma longa tradição de esquerda e tem uma base sindical forte. Por conta dessa solidez, a direção atual tem condições não só de apoiar projetos mais progressistas, mas também de expandir sua atuação para outros setores, como o dos trabalhadores terceirizados das escolas.

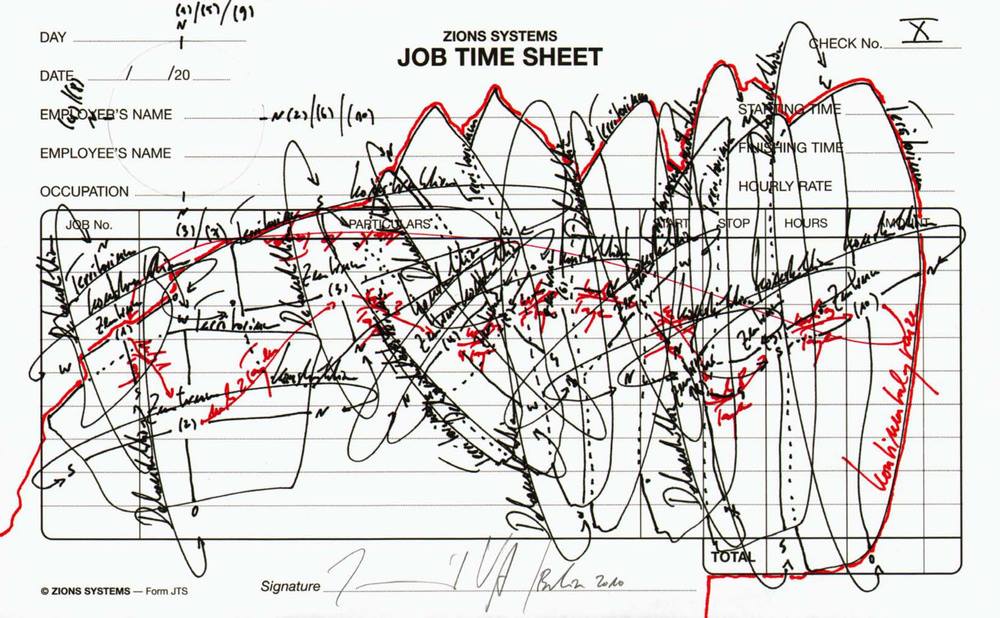

O que nós propusemos – e adianto logo que é um projeto que ainda não começou a ser aplicado, estamos revisando e debatendo entre nós os impasses de sua implementação – foi uma ideia de consultoria de finanças domésticas com orientação psicanalítica, que chamamos de “Organizando a vida”.

A ideia é oferecer um serviço de educação financeira para os sindicalizados e para o setor terceirizado das escolas. O serviço tem, à primeira vista, a mesma cara de todas as consultorias que a gente encontra nessa área: a pessoa que utiliza esse tipo de serviço quer ajuda pra organizar seu dinheiro, aprender onde cortar gastos, com o objetivo ou de criar uma estabilidade nas economias domésticas ou de juntar um dinheirinho pra comprar esse ou aquele objeto de consumo desejado. Ou seja, à diferença do tipo de trabalho de base que é normalmente associado à esquerda, que busca ganhos sistêmicos, o serviço de consultoria em educação financeira promete de saída ganhos materiais tangíveis, de escopo individual ou familiar. Desse ponto de vista, nós prometemos a mesma coisa que um gestor da DSOP ou outra instituição de consultoria parecida: fazer sobrar um dinheiro através de técnicas de gerência do orçamento doméstico. E é por conta desse ganho que as pessoas normalmente procuram esse tipo de serviço.

Até aí tudo igual. Nossa hipótese, no entanto, é que os dois pilares básicos sobre os quais se apoia esse tipo de consultoria são na verdade mais ambivalentes ou complexos do que podem parecer. A elaboração de um orçamento, onde coloca-se no papel tudo o que a pessoa recebe e gasta, e a elaboração do planejamento de consumo, daquilo que a pessoa quer fazer a curto, médio e longo prazo, só são tarefas auto-evidentes se a gente partir de algumas hipóteses bastante rasteiras a respeito da vida econômica. É justamente alterando esses pressupostos que a gente pretende fazer uso diferente dessas ferramentas de gestão pessoal. Vamos falar mais disso mais à frente – é a tal questão das variáveis da escuta, que é o ponto chave da coisa toda.

Bem, o dispositivo, até aqui, é o padrão mesmo: a pessoa vem para uma consultoria individual, com a promessa de mais “saúde econômica”, e, por conta dessa expectativa, se dispõe a colocar seu orçamento e seu planejamento na ponta do lápis – isso é, caso realmente suponha que seu “tutor” sabe mesmo alguma coisa sobre essa coisa misteriosa chamada dinheiro e que esse vai saber produzir um ganho a partir desse saber. Mas aí começa o barato. Afinal, quanto ganha uma família? É uma informação importante para criar um orçamento, sem o qual nada de benefícios futuros. O problema é que não adianta só somar o ordenado do marido com o da esposa. E o tempo que a mãe dela fica com os netos? Isso tem valor – uma babá ou uma vizinha menos simpática cobraria alguma coisa por esse tempo. Toda uma rede de trocas pode se tornar legível quando a bússola é o valor e não o dinheiro, ou quando não é apenas o valor, mas a riqueza, pois essa pode circular através de sistemas diferentes de intercâmbio. Pior ainda na hora de ver os gastos. Não adianta somar as contas do mês mais a grana que vai para as noitadas ocasionais do filho, ou dar uma estimativa vaga de quanto se gasta no bar com a cerveja no fim de semana: é preciso ainda, depois de bêbado, dar um jeito de lembrar do valor exato dessa conta. E esse é um número que pode – dependendo da relação do fulano com a bebida – não variar de acordo com a vontade do sujeito, por exemplo. As “águas frias do cálculo egoísta”, de que falam Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, tem uma capilaridade impressionante: como o Amazonas, é um rio cheio de afluentes, alguns visíveis outros nem tanto. Um mapeamento dos gastos reais – incluindo dos gastos de tempo – não homogeniza o terreno, mas revela uma paisagem bem mais complexa do que parece à primeira vista.

O campo do planejamento, por sua vez, traz outras complicações. O planejamento a curto prazo tem a especificidade de produzir, em poucas semanas, uma disjunção: a gente planejou gastar tanto em tais coisas, mas gastou mais que isso. O que deu errado? É uma questão que influi tanto no próximo planejamento mensal quanto na elaboração do orçamento. Muitas vezes não sabemos no que gastamos até faltar grana no fim do mês e tentarmos descobrir qual vendaval que o levou. Avisados agora de que os gastos em cigarros e no motel com a amante influem mais do que se pensava nos gastos mensais, novas rubricas vão precisar entrar no orçamento do mês que vem. Mas o planejamento tem suas questões próprias também. O sujeito vem pedir ajuda porque tem a expectativa de balancear suas contas, isso já é parte do seu planejamento de futuro, é uma expectativa. Mas nada garante que ela seja realista: é possível mesmo equilibrar as contas com o salário que recebe, mais os bicos de confeiteira da esposa, tendo os custos adicionais com a merenda caseira pro filho, já que a escola não recebe merenda do Estado há meses, e com aqueles vícios que parecem desnecessários, mas sem os quais aguentar a rotina seria talvez impossível? Se o orçamento pode revelar onde está um “sintoma” – uma conta de bar que insiste em ser alta, mesmo tendo tudo pra ser economizável, por exemplo – no campo do planejamento nós podemos sem querer tocar na questão da “fantasia”. Que tipo de pressupostos estão em jogo – não só pressupostos a respeito da facilidade de enxugar certos gastos, mas também pressupostos sobre o futuro do país, sobre estabilidade da economia, sobre promessas desse ou daquele prefeito, governador ou presidente – nessa projeção futura? E ainda, no caso daqueles que demandam como resultado do serviço um trocado extra, economizado para gastar com algum bem de consumo específico – por que é que o cara quer tanto aquela moto? O cara insiste que quer comprar a moto um pouco mais cara, mesmo fazendo as contas e vendo que isso vai lhe custar mais do que pode pagar, ou em comprar a moto sem ter um fogão funcionando em casa. De onde vem o atrativo dessa moto – onde esse sujeito aprendeu a desejar assim? Isso tudo sem falar no fato de que existem muitas pessoas a quem nunca foi perguntado o que elas querem para daqui à cinco anos. O que fazer com a inibição frente a essa pergunta? Ou com os planos que “se dissolvem no ar” assim que contados para alguém?

Logo se vê que a pessoa pode até conseguir o que deseja do serviço que propomos – economizar, se educar sobre suas finanças, sobre a rede econômica que amarra ela a sua família, sua vizinhança, seu trabalho, vícios e fantasias – mas isso não significa que consegue o que quer, isso é, não significa que sua demanda vá ser atendida. A pessoa pode entrar querendo economizar pra comprar uma moto e sair querendo outra coisa – vai saber. E essa disjunção entre demanda e desejo é um sinal de que há uma orientação analítica em jogo, ainda que os elementos que constituem esse “setting” não sejam aqueles que organizam a clínica psicanalítica: ao invés de apostar na literalidade do significante na fala, há uma aposta na literalidade da “ponta do lápis”, isso é, num dispositivo escrito; ao invés da interpretação incidir na imbricação da economia libidinal com a economia das representações, buscamos incidir no ponto de encontro da pulsão com a economia financeira, e por aí vai. Sem falar em aspectos dessa prática que, sem por a mão na massa, não temos ainda como saber como vão aparecer.

Mas vou parar por aqui a apresentação do dispositivo que estamos tentando construir e começar a dar o “zoom out” de que falei no início. Ainda que muitos aspectos vitais para a consistência desse experimento não tenham sido mencionados, o simples fato de atrelarmos psicanálise e economia já é polêmico o suficiente, e portanto vamos dedicar o resto dessa apresentação a balizar essa proposta. Nos interessa aqui então os pressupostos que nos autorizariam afirmar que é possível pensar um sujeito através – e não apenas apesar – da vida econômica.

Vamos então do foco local em um miserável projeto para um sindicato no Rio de Janeiro ao plano mais geral – efetivamente global – que torna nossas hipóteses de fundo inteligíveis.

Desemprego crônico e a experiência do sofrimento

Por que, afinal, nos enveredamos por esse caminho? Se queremos trabalhar com o desejo, por que não oferecer um dispositivo de clínica popular para o sindicato, oferecendo horas gratuitas de análise para interessados? Aqui incide uma hipótese crítica, derivada da análise marxista do capitalismo contemporâneo.

Em seu livro A banalização da injustiça social, Christophe Dejours analisa a dessubjetivação do sofrimento do ponto de vista das alterações no mundo do trabalho nos últimos 40 anos.“Mundo do trabalho”, no entanto, não significa aqui a organização interna das empresas, os métodos de gerência e controle, mas a dinâmica da economia de mercado, que não só não pode ser entendida olhando para uma empresa, mas nem mesmo olhando para um país.

Vou tentar não me demorar aqui na análise histórica e econômica que baliza o aspecto que interessa diretamente a Dejours, que é a mudança no lugar do desemprego no capitalismo global. Pra encurtar uma longa história – na verdade tão longa quanto a do modo de produção capitalista – a questão é que o capitalismo tem uma dupla tendência em relação ao trabalho: empregar as pessoas e extrair valor de sua força de trabalho pondo elas pra produzir por mais horas do que custa para contratá-las, sim – mas, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade dessas mesmas horas de trabalho, de modo a precisar de menos pessoas para produzir a mesma quantidade ou até mais. Marx chamava esse primeiro processo de extração da mais-valia absoluta, e o segundo de extração da mais-valia relativa. No primeiro caso, o excesso está ligado diretamente ao trabalhador: o cara trabalha 8 horas por 1.000 contos, mas produz nas primeiras 2 horas o suficiente para pagar seu ordenado – que, como toda mercadoria, é valorado pelo custo de reprodução de uma mercadoria igual, ou seja, outro trabalhador pronto pra fazer aquele esforço – e trabalha as demais 6 horas, produzindo uma quantidade de valor que pertence ao cara que o contratou. No segundo caso, no entanto, o excesso está em outro lugar: vamos supor que esse trabalhador trabalha só as 2 horas em que produz mercadorias que valem o suficiente para pagar os custos de produção: o custo do espaço, das máquinas, encargos e o salário de 1.000 reais do fulano. Esse excesso de valor pode ser extraído investindo nas máquinas com que o cara trabalha, de modo que nas mesmas duas horas, agora produz-se mais ainda – ainda que o trabalho do cara custe os mesmos 1.000 reais e ele trabalhe o tempo que era necessário até ontem para cobrir seu salário. Do ponto de vista da mais-valia relativa, não é o “absoluto” do trabalho que avança para além do seu valor de troca, é o tempo “relativo” a esse valor de troca do trabalho que se retrai. Com as novas máquinas, o cara produz mercadorias suficientes pra pagar seu próprio salário em 40 minutos.

Pois bem: o que a gente observa no fim dos “anos dourados” do capitalismo, nos anos 70, é uma tendência de investir massivamente no aumento da produtividade através das inovações tecnológicas, da revolução informacional, etc. As causas desse processo estão ligadas a limites bem conhecidos da valorização do capital através da exploração direta, e seus efeitos imediatos são tanto um empuxo à automação extensa de diversos setores produtivos, bem como uma reconfiguração internacional das cadeias de produção, já que o trabalho pode ser cada vez menos especializado e portanto fica mais fácil realizá-lo em tudo o que é canto. Mas outra consequência essencial é que é preciso menos pessoas para produzir uma grande quantidade de mercadorias. No plano “macro”, decorre dessa redução do contingente de trabalhadores no processo produtivo o que o Marx chamou de “tendência decrescente na taxa de lucro”, já que quem compra a maior parte dessa produção não são os donos do “dim-dim”, mas os trabalhadores assalariados – e o problema é que, para produzir todas essas mercadorias, foi preciso pagar menos pessoas, logo tem menos pessoas com salários para comprar de volta o que foi produzido. O Marx ironiza que o capitalista quer sempre aumentar a produtividade da sua empresa, reduzindo o número de empregados, mas quer que isso não seja uma tendência geral – o bom é que seus competidores continuem empregando e pagando muita gente, pra que esses trabalhadores consumam o que esse capitalista tem pra vender. Algumas das principais transformações tanto do mercado quanto da política pública – seja pela via do crédito seja pela via de programas de assistência social – servem justamente para tentar responder a essa tendência, para contrabalanceá -la. Mas tem também uma outra consequência disso tudo, que não é “micropolítica”, mas microeconômica. E é essa que interessa a Dejours.

Pois quando a organização social gira em torno da manutenção do valor das mercadorias – e o valor só se realiza se além de produzidas as coisas forem compradas depois – num cenário em que a promessa de empregabilidade total já não orienta a vida econômica, a realidade do trabalho se altera de uma maneira bastante concreta para o trabalhador. Pra simplificar um pouco, o desemprego deixa de ser um hiato entre dois empregos, e é o emprego que passa a ser um período excepcional, com o pano de fundo do desemprego estrutural. Notem que isso não precisa se refletir automaticamente nas estatísticas de desemprego – e não só porque essas estatísticas em geral não abarcam as cadeias produtivas internacionais do capitalismo contemporâneo, o que torna difícil medir essas tendências, ou porque essa tendência pode se manifestar nas formas de emprego disponíveis, na flexibilização e informalização do trabalho – mas porque, mesmo que num dado momento histórico a situação do emprego fosse a mesma de antes, a relação lógica entre trabalho e valor já teria se alterado nesse novo horizonte, e é esse novo espaço lógico que influi na análise de Dejours. Isso porque, em suas pesquisas, o autor percebeu que a diminuição nas queixas de condições precárias de trabalho, na indignação em relação aos cortes de pessoal ou o crescente encobrimento de injustiças e humilhações no local de trabalho por parte dos próprios trabalhadores não se deu porque as novas formas de gestão empresarial converteram o homem numa espécie de ‘empresa de si’ identificado com os valores da empresa e sua ideologia ‘colaborativa’, mas, antes, porque a relação entre os próprios trabalhadores se alterou. Nossa hipótese crítica, e que parece estar em jogo também no diagnóstico de Dejours, é que é preciso diferenciar o mundo do trabalho de sua representação no discurso neoliberal: tratar o primeiro através do segundo – seja acreditando que a realidade do trabalhador nesse novo regime é aquela que os manuais de gestão deixam transparecer ou aquela da qual falam os próprios trabalhadores – pode levar a confusões bastante improdutivas. O que propomos, e que nos parece encontrar respaldo na posição do autor que estamos comentando, é não perdermos de vista a amarração estrutural entre essa “superestrutura” discursiva e sua “base” econômica. Pois uma coisa é achar que o neoliberalismo produz um conflito ali onde não havia nenhum – por exemplo, inventando a figura de um trabalhador ideal que toma a si mesmo como um fornecedor de “capital humano”, o que cria impasses na economia psíquica do fulano, que é assim submetido a uma injunção de autonomia e produtividade verdadeiramente insuportável – outra é pensar essas estratégias como maneiras de responder a contradições internas ao mundo do trabalho – seja ao “real do trabalho”, que é como Dejours chama a disjunção entre o plano e a execução de qualquer tarefa, seja ao “simbólico do trabalho”, que a maneira como a própria economia relaciona entre si as pessoas que só tem seu trabalho para vender. É justamente essa extensão para além da teoria do discurso, visando incluir aí uma teoria do modo de produção, que chamamos de “ponto de vista planetário” na abertura dessa apresentação.

Retomando: uma coisa é reclamar das condições de trabalho ou das injustiças quando se sabe que a demissão é um período intermediário antes do próximo emprego, outra é se queixar quando a gente sabe que esse emprego é um momento excepcional, que pode não se repetir. E mais importante: é bem diferente a experiência de sofrimento no trabalho quando o fulano se sente sortudo de ter um emprego pra começo de conversa – quando os efeitos da exploração direta se tornam a marca um estranho privilégio. O espectro do desemprego ronda o trabalhador de uma maneira que altera profundamente sua experiência do trabalho, promove novas estratégias de defesa contra o sofrimento, que precisam agora responder a sua condição estrutural de desempregado em potencial – condição particularmente difícil numa sociedade em que se identificar como um “trabalhador honesto”, e não como um “vagabundo”, faz tanta diferença aos olhos da família, dos pares e da polícia.

Essa nova relação entre trabalho e não-trabalho, em que o segundo é que dá a forma do primeiro, altera tanto os recursos que o trabalhador tem para lidar tanto com seu sofrimento quanto com o sofrimento alheio. Ora, se não é o trabalho, mas o desemprego que faz a mediação da relação entre os trabalhadores, ou seja, se o trabalho é a “aparência” e o não-trabalho a “essência” de sua posição frente aos meios de reprodução de sua vida, não vai ser falando de seu trabalho que essa pessoa vai dizer algo de sua posição efetiva – o silenciamento do sofrimento deixa de ser sua falta de expressão e passa a ser sua forma de expressão. E ser reconhecido como um trabalhador passa a ser uma maneira de se reconhecer entre desiguais – é a carteira de trabalho representando o sujeito para a polícia, é o privilégio de ter uma ocupação formal representando a fulana para os parentes desempregados, é o mascaramento das realidade do trabalho representando o funcionário para seu gerente ou superior. Mas o trabalho não garante nem o reconhecimento pessoal nem o reconhecimento de uma condição comum com os demais trabalhadores, e nem – à guisa de promessa – uma mediação com aqueles que estão desempregados. Ao contrário, as “estratégias coletivas de defesa” contra o sofrimento passam a se articular muitas vezes através desse próprio silenciamento – onde o cara que reclama é inclusive visto como um frouxo, por exemplo – e um “realismo cínico” passa a ser o último refúgio da dignidade: quanto mais a pessoa aceita as condições péssimas da vida no trabalho, mais demonstra realmente ser capaz de lidar com sua real condição de vida, quanto mais se permite confundir com o ideário gerencial que circula dentro e fora das empresas, mais garante o valor fálico de seu silêncio. Estou deixando de lado aqui outras estratégias diferentes, por exemplo aquela analisada pela socióloga Ludmila Abílio em seu maravilhoso livro Sem Maquiagem, sobre as revendedoras de produtos da Natura, que apesar de peças importantes na estratégia da empresa, identificam-se muitas vezes como consumidoras e não como vendedoras de seus produtos. Mas para resumir a coisa toda: o mundo do trabalho deixa de ser o mundo do trabalhador, e, sem mundo, isso é, sem um horizonte comum de expectativas, não há como transformar o sofrimento em uma demanda.

Ora, se a disjunção entre demanda e desejo é o arroz com feijão de uma psicanálise – a gente demanda do analista que dê sentido para isso, que faça aquele probleminha sumir, etc, e o analista fica saindo da frente pra gente descobrir quem é esse outro cujo endereçamento estrutura nosso desejo – a transformação de sofrimento em uma demanda é a panela de pressão sem a qual o processo analítico nunca se iniciaria. E é o que observamos quando levamos o divã para ocupações por moradia, para comunidades da periferia. Se não há uma questão externa mediando a entrada em análise – por exemplo, a violência na ditadura, a violência policial – ou uma metodologia adaptada ou extrínseca – sessões em grupo, por exemplo – o que mais acontece é que há sofrimento, mas não há demanda. As vezes tem até a demanda de que o analista permita a pessoa retornar para o trabalho – ou para a procura de emprego – o mais rápido possível, mas uma vez ficando claro que a análise vai transformar esse sofrimento numa questão e não numa solução, o espaço clínico ele mesmo parece se dissolver no ar.

O importante é notar que, quando situamos a questão do discurso dentro das contradições intrínsecas à esfera econômica, o que emerge como uma novidade é menos a “gramática” do empreendedorismo como forma de sofrer e mais o novo estatuto do sofrimento enquanto tal, e ainda que isso determine certamente a maneira como algo será dito em análise, determina de maneira mais profunda o próprio engajamento do analisando com o processo analítico. Para falar de maneira bombástica: do ponto de vista do marxismo, a questão de por que nem todo mundo tem condição de se engajar numa análise pode tornar-se uma questão analítica.

A história das variáveis da escuta clínica

Isso nos trás ao subtítulo do trabalho: “convém ser um comunista para escutar o sofrimento social?” e ao truque de câmera que faz a ligação entre o problema local – como escutar um sofrimento cuja forma de expressão é a mudez? – e esse panorama global – as mudanças no mundo do trabalho com o fim do horizonte de empregabilidade total. O truque, como falei antes, tem a ver com a ideia de “variáveis” da escuta clínica, e sua função aqui é ligar a nossa análise socio-histórica aos protocolos locais do Organizando a vida, tentando justificar de que maneira essa passagem incrementa nossa compreensão do que é possível fazer clinicamente sem por isso comprometer o que é essencial sobre a orientação psicanalítica.

Na verdade, essa coisa das “variáveis” não é um truque – do mesmo jeito que a integração da computação ao material filmado também não é: pra fazer aquilo é preciso de um complexo sistema de cálculos, baseado na matemática matricial e no trabalho de um pessoal muito fera. Então essa coisa das variáveis também mereceria talvez uma exposição mais técnica em algum outro momento. Por agora vamos ter que nos contentar com uma computação gráfica de filme B dos anos 90.

O conceito de significante, com toda sua sofisticação, no fundo diz respeito ao que é legível na fala do paciente – bem bestamente, ele serve pra pensar o que é “significante” na escuta. E a gente pode pensar esse conceito pelo menos por dois aspectos: o significante em relação ou em isolamento. Em relação, o conceito de significante nos permite entender o silêncio do analista: uma vez desfeito o pressuposto de que haveria uma relação pré-estabelecida entre o que é dito e o seu significado, de modo que o analista poderia checar o sentido da fala do analisando num dicionário psicanalítico, o que resta a fazer é esperar e ver como a própria continuação do que se diz vem significar o que foi dito anteriormente. O conceito de significante, entendido em sua relação com os demais significantes da fala do paciente, orienta a escuta do analista pelo princípio de que a significação é uma atividade intrínseca a fala do sujeito. Mas o significante também pode ser tomado em isolamento, e é desse ponto de vista que esse conceito orienta a intervenção do analista – o controle do tempo da sessão, as interpretações, etc. É o significante que não se reintegra na significação, que fica ali atormentando o falante: a gente quer dizer uma coisa, mas acaba falando outra, ou então quer descrever uma situação de maneira específica, mas não consegue evitar usar as mesmas palavras que descreviam aquela outra situação. Uma das maneiras de entender esse tormento do significante que resiste à significação é pela via da repetição: a gente escuta o significante para além da significação justamente porque ele se repete, seu isolamento diferencial é fruto de sua repetição, um pouco como quando repetimos uma palavra várias vezes e ela vai perdendo o sentido e ficando quase que só o som – Jacques Lacan inclusive dava essa definição de que “só o que se repete pode ser interpretado”. Outra maneira de entender o significante em isolamento é pela via da impotência. Isso porque a subjetivação dessa repetição, disso que insiste em não sair como queremos, costuma aparecer como a experiência ou de um “eu não consigo fazer ou falar tal coisa” ou de um “eu não consigo não fazer ou falar isso ou aquilo”. Aqui também Lacan tem uma boa fórmula, quando diz que a análise consiste em fazer passar “da impotência à impossibilidade”: isso é, intervir de modo a tornar legível a impossibilidade estrutural do significante fixar seu significado, relação que só se torna estável através da própria fala do analisando.

O que chamei de “variáveis” da escuta seria uma terceira maneira de pensar esse significante em isolamento. Consideramos uma repetição uma coisa que poderia variar, mas não varia, ou uma variação que afeta algo que era pra ser constante. A experiência de impotência vem justamente daí: eu quero que o treco varie, mas ele não varia, ou então eu quero que fique ali paradinho, e a coisa descamba toda vez. Ou seja, podemos pensar a “infra-estrutura” da repetição em termos do espaço de variações possíveis e daquilo que permanece invariável do ponto de vista desse espaço. A “significância” do significante – e portanto nossa capacidade de escutá-lo – é uma consequência ou efeito dessa relação entre variáveis e invariáveis: aquilo que nunca variou, pode ser considerado um pano de fundo insignificante, aquilo que sempre varia também não compõe o relevo desse espaço – são as coisas que eram invariantes e de repente variam, e aquelas que poderiam ser diferentes, mas produzem um padrão invariante, que consideramos significantes na escuta. São “relevantes” no sentido de contribuírem para a deformação e informação do espaço do que é possível e impossível de dizer. Ou seja, dependendo de que elementos consideramos passíveis de variação, algumas estabilidades na fala vão contar como partes constitutivas desse espaço – aquilo que não poderia ser diferente pra ninguém, então não tem nada de singular – e outras vão contar como formas que devem sua fixação a uma força instituinte – aquilo que poderia ser diferente, mas é de uma certa maneira, nesse caso específico. A questão do campo de variáveis contra o qual escutamos uma repetição não diz tanto respeito a maneira como o significante é significado na fala, e nem com como o analista marca o hiato entre o significante e seu sentido, mas às condições formais para que um significante seja “escutável” pra começo de conversa.

Por exemplo, Freud demorou um tempo burilando o que considerava passível de variação na sexualidade humana. Sua teoria da sexualidade infantil serviu primeiro pra mostrar que a sexualidade genital não é natural, mas fruto de um processo histórico, e portanto sujeito à contingências: um processo que acontece com o corpo da gente já aí no mundo, e através do qual a criança encarna no próprio corpo, numa trajetória feita de bricolagens, inversões, experimentos, interrupções, grandes sustos. Mas é possível sustentar que a sexualidade tem história concreta e contingente – e com isso escandalizar a “moral civilizada” – sem abrir mão da suposição de que a maturação genital seria um destino, uma invariável para a boa satisfação sexual, contra a qual variações são deformações ou desvios. Mas é uma coisa bem diferente inverter a ordem dos fatores e afirmar que a sexualidade é uma grande bagunça, sem destino necessário, de modo que até mesmo a heterossexualidade adequada aos critérios normativos de uma dada época não deixa de ser uma solução precária e local para o gozo sexual. Ou, como diz a filósofa Alenka Zupancic, afirmar que “a sexualidade é o paradoxal desvio de uma regra que não existe”. O que se altera nesse segundo caso é que, do ponto de vista da hipótese de que o espaço de formas de satisfação possíveis é – digamos – universalmente insatisfatório, passamos a poder escutar a estabilidade de uma repetição sustentada pela normatividade vigente como sendo ela mesmo uma fixação, uma invariância local, e não algo insignificante já que não poderia ser diferente de qualquer maneira – ou seja, passa a se colocar a questão da heterossexualidade como uma patologia como qualquer outra. Pra reiterar, o ponto de vista das variáveis da escuta é, assim, o ponto de vista do compromisso do analista com aquilo que está ele defende estar sujeito à contingência, seu compromisso com o pano de fundo contra o qual algo pode ser escutado como significante. Vale notar mais uma vez que não estamos falando de significação – o ponto todo aqui é o que vai poder chegar até nós como uma repetição ou como uma impotência, e não como a coisa vai ser depois recoberta pelas explicações e deslocamentos do próprio falante, ou pior, pelas elocubrações do próprio analista. A questão é como separar o ruído do som que, e não tanto dizer quais regras vão reger sua composição numa melodia, e nem se o soar de acordes menores “significam” tristeza enquanto acordes maiores são “felizes”.

O que eu estou querendo sugerir aqui é que existe uma história dessa relação entre significância e insignificância que é menos uma história dos pacientes que chegam ao divã, ou uma história das formas de sofrer, e mais uma história dos compromissos do que a psicanálise afirma ser passível de variação no mundo. De Freud a Lacan, por exemplo, a gente pode observar um alargamento das variáveis ligadas à sexualidade, de modo que o regime do que é significante escutar e o que a gente pode deixar pra lá se alterou com o psicanalista francês. O debate sobre a homossexualidade, sobre o gênero, também mobilizam essa fronteira entre o que é “naturalmente” invariável e o que, podendo ser diferente, deve ser considerado uma invariável local que implica um sujeito singular. Mas há também, num plano um pouco mais aberto, um outro aspecto dessa mesma história, que diz menos respeito à “amplitude” das variáveis ligadas aos costumes e culturas e mais à afirmação de que existem outros espaços em que a relação entre variáveis e invariáveis também implica a subjetividade.

Essa outra história foi, até agora, basicamente a história da suplementação da livre associação no campo da cultura com a livre associação no campo do Estado. Isso é, além de debater o tão contingente as variáveis culturais são, o que torna cada vez mais fixações interpretáveis, passamos também a debater o quão contingente é a distribuição, promoção e garantia de direitos sociais. Trata-se menos de uma maneira de levar em conta a representação social na clínica – o que poderia descambar para uma tentativa de encontrar um sentido político por baixo de certos fragmentos da fala do analisando – e mais a inclusão de uma segunda hipótese por parte do analista, uma hipótese a respeito da potência da democracia. É justamente por afirmar que a democracia seria capaz de suportar a alteridade, ou seja, por afirmar que o espaço de possibilidades do direito e do reconhecimento social não é ahistórico ou transcendental, que certas formações da fala, em que o sujeito desaparece para dar lugar a uma visão do Estado como um domínio omnipotente, pode ser interpretado. Isso não garante que essa interpretação seria possível nas mesmas condições da clínica tal como a conhecemos, mas pelo menos torna-se pensável a construção de uma orientação psicanalítica à questões ligadas ao reconhecimento social. Ou seja, há uma espécie de aposta, por parte de alguns analistas, de que o espaço de representações sociais possíveis é muito mais variável do que como se apresenta aqui e ali, numa dada conjuntura ou situação, de modo que torna-se possível localizar a atividade de um sujeito na transformação dessa contingência em uma determinação ou indeterminação necessária através de sua fala. Muitas pesquisas interessantes a respeito de processos de anomia e invisibilidade social, violência perpetrada através ou com o consentimento do Estado, e outras questões ligadas ao reconhecimento do sofrimento social hoje se iniciam com essa aposta “metapolítica” na plasticidade e variabilidade da democracia radical, a partir da qual diferentes estudos e experimentos clínicos são atualmente elaborados.

Então, aos finalmentes. Pois o que eu gostaria de sugerir é que uma condição para poder reconhecer o potencial analítico de um experimento que tenta incluir a vida econômica na escuta clínica, como é o caso do Organizando a vida, é sustentar a hipótese de que a esfera da economia política – o mundo da produção e reprodução material da vida – poderia ser diferente do que é. É do ponto de vista do compromisso com a equivocidade ou variabilidade desse espaço associativo que tornam-se significantes certas fixações, deslizes, etc. Ora, o nome dessa hipótese, na modernidade, é justamente hipótese comunista.

Convém ser comunista para escutar o sofrimento social?

Recapitulando – e agora menos na ordem em que elaboramos as etapas, e mais seguindo um encadeamento expositivo.

Partimos de uma hipótese crítica, derivada do marxismo: pensar o sofrimento no neoliberalismo não é pensá-lo apenas a partir do discurso neoliberal, mas também a partir das transformações no modo de produção capitalista às quais esse discurso responde. Isso implica, por exemplo, considerar como o estranhamento entre trabalhadores precede e determina sua adesão ao discurso gerencial. Implica, também, reconhecer o novo estatuto do silêncio e a banalização da injustiça que decorrem desse estranhamento, o que traz novos desafios para quem busca escutar o sofrimento social.

Em seguida, uma hipótese teórica. Afinal, de nada adianta essa análise das transformações macro e micro econômicas se nenhuma orientação localizada pode ser derivada daí. O risco aqui é tomar essa narrativa sobre o capitalismo por um modelo de determinações transcendentais que nos ensinaria o que ouvir na clínica – atrelando significados políticos à emergência de certos significantes na fala do paciente. Uma transição rigorosa de nossa perspectiva marxista para a dimensão clínica precisaria, ao contrário, nos ensinar como ouvir, isso é, como estender o espaço da escuta sem prescrever o que vai aparecer ali. Sugerimos, então, que há uma história da escuta clínica, que é a história da luta pela demarcação da fronteira entre significância e insignificância, entre quais invariâncias na fala ressoam com aquilo que o analista defende ser estruturalmente variável e quais invariâncias ressoam com aquilo que não poderia ser diferente. Sugerimos, ainda, que essa história é multidimensional: não diz respeito apenas à variabilidade da cultura e dos costumes, campo no qual a relação transferencial se insere mais tradicionalmente, mas também é a história pela demarcação do que é variável no Estado e na economia. Afirmar que há um sujeito no mundo dos direitos sociais e do reconhecimento público – é a hipótese da variabilidade radical da democracia, que condiciona a escuta do sofrimento de uma maneira nova. Mas é possível também afirmar que há um sujeito implicado no mundo da subsistência econômica, isso é, há um processo através do qual as práticas produtivas historicamente contingentes se reescrevem como necessárias – essa é a hipótese da “crítica da economia política”, é uma hipótese comunista. Nossa hipótese teórica é que a única maneira de garantir o rigor da transição de nossa apresentação sociológica das condições subjetivas ligadas à esfera do trabalho no capitalismo contemporâneo para um experimento clínico em que a escuta analítica seja preservada é adicionando a esse experimento uma hipótese a respeito da variabilidade intrínseca à vida econômica.

É considerando ambas as hipóteses que podemos compreender o nosso pequeno projeto experimental, o Organizando a vida. Trata-se de uma maneira de criar condições artificiais nas quais a demanda por saúde econômica possa ser interpretada – isso é, que um desejo possa se tornar legível nos interstícios dessas determinações.

Como adiantamos, uma série de aspectos desse projeto não são antecipáveis. As condições transferenciais, o manejo efetivo das expectativas de ganhos materiais, as formas de intervenção ou mesmo se a coisa toda vai sair do chão pra começo de conversa. Ou seja, não temos como saber se convém ou não ser comunista para escutar o sofrimento social. O que é entusiasmante é a possibilidade de deslocar a resposta para essa questão para o sujeito do procedimento, que é quem vai nos poder dizer se essa hipótese é consequente ou não.